Дисциркуляторная энцефалопатия и головокружение

Что скрывается за диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия?

«Страдание головного мозга, связанное с нарушением циркуляции». Вам наверняка не встречался такой диагноз. Однако примерно так его можно было бы перевести с греческого.

Дисциркуляторная энцефалопатия. Что это за болезнь? И заболевание ли это вообще? Об этом и многом другом мы побеседовали с врачом-неврологом, ведущим специалистом отделения неврологии «Клиника Эксперт Курск» Умеренковой Натальей Владимировной.

— Наталья Владимировна, в Интернете можно встретить информацию о том, что за диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия скрывается недостаточность диагностики. Это действительно так или дисциркуляторная энцефалопатия – это заболевание?

Это на самом деле болезнь. Другой вопрос, что называться оно может совершенно по-разному. Например, знак равенства можно поставить между ней и такой патологией, как хроническая ишемия головного мозга, хроническая цереброваскулярная недостаточность. Проблема в том, что ни один из этих терминов не отражен в Международной классификации болезней (МКБ-10). Термин «дисциркуляторная энцефалопатия» — это наследие медицины СССР и постсоветской эпохи (равно как и стран постсоветского пространства). В зарубежной медицинской литературе он встречается редко.

Читайте материал по теме: Вегето-сосудистая дистония: диагноз или вымысел?

Что касается диагностики, то иногда диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» ставится избыточно – например, просто ориентируясь на возраст пациента (что не всегда корректно). Поэтому он не всегда обоснован.

— Есть ли у дисциркуляторной энцефалопатии степени?

Нет, степеней нет. Выделяют стадии развития заболевания (их три), с характерными для каждой из них проявлениями.

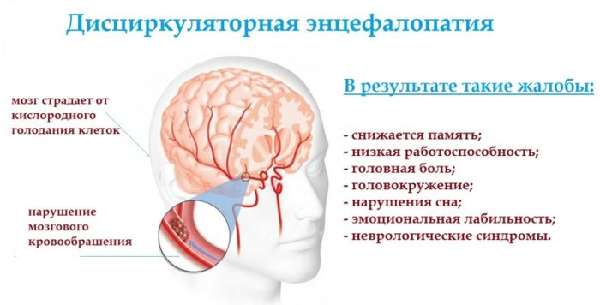

— Какими симптомами проявляется дисциркуляторная энцефалопатия?

При первой стадии отмечаются минимальные клинические проявления. Среди них общая слабость, повышенная утомляемость, небольшое ухудшение концентрации внимания, некоторые нарушения сна, повышенная тревожность, более высокая эмоциональная неустойчивость, головные боли, нерезкие головокружения. При объективном неврологическом обследовании и проведении МРТ головного мозга — также минимальные изменения.

Читайте материал по теме: При каких заболеваниях может отмечаться головокружение?

При второй стадии симптомы становятся более четкими, очерченными. Это головные боли, нарушения равновесия, отчетливые головокружения, более выраженные когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, поддающиеся нейропсихологической объективизации. На МРТ обнаруживаются более отчетливые изменения вещества головного мозга.

Читайте материал по теме: Если МРТ головного мозга показало…

На этой стадии появляются некоторые сложности с повседневной активностью. Например, некоторыми затруднениями могут сопровождаться получение новой информации, необходимость прочитать лекцию, проложить новый маршрут до магазина и т.д., т.е. выход за границы «зоны комфорта». Отмечается повседневная забывчивость. При этом обращение с привычными моделями поведения, навыками и знаниями никаких проблем не вызывают.

Третья стадия дисциркуляторной энцефалопатии характеризуется признаками паркинсонизма, нарушениями движений, значительным ухудшением когнитивных функций, памяти. Страдает критичное отношение больного к своему состоянию. Возможны тазовые нарушения (чаще страдает мочеиспускание).

Читайте материал по теме: Что такое болезнь Паркинсона и чем она отличается от паркинсонизма?

При этом заболевании могут отмечаться изменения личности в виде раздражительности, плаксивости, обидчивости, большей «вязкости» мышления. Может ухудшаться тонкая моторика, наблюдается неустойчивость походки (вплоть до падений), эпизоды насильственного смеха или плача, некоторые сложности с глотанием. Возможно изменение темпа речи, появление дизартрии (нечеткая речь — как будто «каша во рту»).

— По каким причинам возникает дисциркуляторная энцефалопатия?

Они разнообразны. Это поражение сосудов крупного и мелкого калибра, даже небольшие очаги перенесенных инсультов (в том числе таких, о которых пациент может и не знать и они могут оказаться случайной находкой при проведении магнитно-резонансной томографии мозга) и др.

Читайте материал по теме: Как обезопасить себя от инсульта?

Если концептуально попытаться ответить на вопрос «почему возникает дисциркуляторная энцефалопатия», то так или иначе она связана с нарушением состояния сосудистого русла и, соответственно, ухудшением кровоснабжения вещества головного мозга. К этому могут приводить нестабильные цифры артериального давления при гипертонической болезни, атеросклероз сосудов, изменения сосудов при сахарном диабете, нарушения ритма сердца с преходящим ухудшением кровоснабжения ткани мозга или повышением риска образования тромбов, самостоятельные нарушения в свертывающей системе крови (с усиленным тромбообразованием) и некоторые другие.

— Кто находится в группе риска по возникновению дисциркуляторной энцефалопатии?

Это лица с повышенным артериальным давлением, атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга, сахарным диабетом, патологиями свертывающей системы крови и сосудистой стенки, курильщики, страдающие гиподинамией.

Читайте материал по теме: Зашкалило! Ищем причины высокого давления

— Какие другие неврологические заболевания могут маскироваться под дисциркуляторную энцефалопатию?

Они могут быть самой разной природы. Похожие проявления могут быть при опухолях головного мозга, гидроцефалии с нормальным давлением ликвора, головных болях напряжения, некоторых вариантах мигрени. Этот диагноз могут ошибочно поставить при наличии у человека головокружений, возникающих на фоне фобических расстройств или патологии внутреннего уха. Похожие проявления бывают при тревожных и депрессивных расстройствах, а также ряде других.

Читайте материал по теме: Что такое головная боль напряжения?

— Какие методы включает диагностика дисциркуляторной энцефалопатии?

Тщательный сбор жалоб и анамнеза, а также детальное неврологическое обследование.

Из инструментальных методов, как правило, выполняется УЗИ сосудов шеи (ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, причем не только артерий, но и вен), МРТ головного мозга (целесообразно провести с сосудами головного мозга).

Читайте материал по теме: Зачем назначают МРТ сосудов головного мозга?

Изучается свертывающая система крови.

По показаниям назначаются консультации узких специалистов — кардиолога, эндокринолога, офтальмолога.

— Как проводится лечение пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией? Её развитие можно остановить?

Если диагноз поставлен верно, назначено правильное лечение и больной полностью его придерживается — да, заболевание можно остановить. Принципы лечения заключаются в нормализации показателей артериального давления, сахара и липидов крови, реологических свойств крови (здесь «реологический» означает «текучесть крови»). Необходим соразмерный уровень физической активности, отказ от курения.

Из препаратов используются средства, положительно влияющие на «питание» тканей головного мозга, улучшение кровообращения в нем и т.д. При выраженных стадиях могут назначаться средства против деменции, паркинсонизма. Может понадобиться консультация психиатра.

Следует помнить, что только медикаментозная терапия без устранения факторов, приводящих к болезни, будет не очень эффективна и в лучшем случае обеспечит временный эффект.

— Чем грозит дисциркуляторная энцефалопатия, если её не лечить? Настолько ли это опасно?

Отсутствие лечения будет вести к прогрессированию процесса. Прогноз напрямую зависит от своевременной диагностики и полноценного лечения.

Записаться к врачу-неврологу можно здесь

внимание: консультации доступны не во всех городах

— Наталья Владимировна, дисциркуляторную энцефалопатию возможно предотвратить? Расскажите о профилактике этого состояния

Предупредить ее развитие, к счастью, можно. Как бы просто это ни звучало, это соблюдение здорового образа жизни: рациональное питание, адекватный уровень физической и интеллектуальной активности, отсутствие вредных привычек. При наличии заболеваний и состояний, увеличивающих риск развития дисциркуляторной энцефалопатии — своевременное и грамотное их лечение.

Другие материалы по теме:

Что делать, когда голова чугунная?

Ишемический и геморрагический инсульт: в чём разница?

Зачем проходить МРТ головного мозга для профилактики?

Для справки:

Умеренкова Наталья Владимировна

В 2004 году окончила Курский государственный медицинский университет.

В 2004-2005 годах прошла интернатуру по неврологии на базе вышеназванного университета.

С 2015 года работает в ООО «Клиника Эксперт Курск», является ведущим специалистом отделения неврологии. В Курске принимает по адресу: ул Карла Либкнехта, д. 7

Источник

Опасность энцефалопатии, ее виды, симптомы и методы профилактики — Семейная клиника ОПОРА г. Екатеринбург

Под воздействием вредных внешних или внутренних факторов течение биохимических реакций в головном мозге человека может нарушаться. Ткани перестают получать кислород и питательные вещества в достаточном объеме, происходит гибель нервных клеток. Такую патологию называют энцефалопатией головного мозга. Примечательно, что это состояние не является самостоятельной болезнью. Она развивается на фоне ряда недугов и физиологических сбоев. Процесс характеризуется постепенным развитием и волнообразным течением. Своевременная постановка диагноза и правильно подобранная терапия позволяют корректировать проблему с помощью современных терапевтических методов.

Классификация энцефалопатий

Из-за дефицита необходимых веществ орган перестает функционировать на прежнем уровне, что приводит к появлению характерных симптомов.

Вообще, все формы энцефалопатии головного мозга разделяют на две больших группы:

- врожденная – перинатальная разновидность патологии ишемического или гипоксического типа, которая возникает у ребенка еще во время внутриутробного развития и диагностируется у новорожденного малыша;

- приобретенная – осложнение основной болезни, обычно возникающей на фоне воспаления или инфекционного поражения тканей головного мозга, травмы, органических изменений.

Больше о врожденной форме болезни узнайте из этой статьи.

Выделяют несколько обособленных видов приобретенной формы недуга. Сбои в структуре и работе органа возникают под влиянием разных патогенных факторов. По этой причине симптоматика состояний может заметно отличаться. В каждом отдельном случае потребуется свое специфическое лечение.

Формы приобретенной церебральной патологии:

- дисциркуляторная – прямое последствие нарушения тока крови по сосудам головного мозга. Может быть венозной, гипертензивной и атеросклеротической. Еще одна из разновидностей патологии – микроангиопатия. Она поражает самые мелкие сосуды органа, но при этом не менее опасна для здоровья;

- травматическая – функциональность головного мозга снижается в результате травмы, перенесенной недавно или несколько лет назад;

- токсическая – патологические изменения вызывают химикаты, яды, лекарственные препараты, наркотики, никотин и вредные свойства других веществ, поступивших извне. Одна из разновидностей формы – алкогольная энцефалопатия;

- лучевая – последствие воздействия на организм радиации в результате экологической ситуации или особенностей профессиональной деятельности;

- токсико-инфекционная – возникает на фоне острых инфекционных процессов, кровопотери, интоксикации, поражений органов брюшной полости, болезней нервной и эндокринной систем;

- метаболическая – головной мозг страдает из-за нарушения привычного течения обменных процессов, гормональных сбоев;

- резидуальная – дефицит неврологического типа, который диагностируется у детей, перенесших родовые травмы или инфекционные заболевания;

- очаговая энцефалопатия – характеризуется локальным поражением тканей головного мозга на фоне течения полиомавирусного заболевания.

Узнайте больше про патологию смешанного генеза из данной публикации.

Еще существует ряд редких форм патологии. Они возникают под влиянием изменения состава крови, сбоя нейроэндокринного обмена, перерождения тканей отделов ЦНС, массовой гибели нервных клеток. Перечисленные болезни опасны для здоровья и жизни человека. Их выявление на ранней стадии развития повышает шансы на успешную коррекцию состояния пациента.

Причины энцефалопатии

Патологическое поражение головного мозга приобретенного типа – результат игнорирования серьезного органического или системного заболевания. Своевременное выявление недуга и его комплексное лечение сводит к минимуму вероятность развития негативных последствий. Практика показывает, что гораздо проще бороться с провокаторами энцефалопатии, чем с их осложнениями.

Распространенные причины болезни:

- сужение просвета сосудов из-за атеросклеротических бляшек;

- перенесенные травмы головы;

- стойкое повышение артериального и внутричерепного давления;

- сахарный диабет;

- снижение функциональности мелких и крупных сосудов;

- болезни печени и почек;

- опухоли;

- вегетососудистая дистония;

- инфекционные заболевания;

- нарушение правил сопровождения родовой деятельности;

- контакт с токсическими веществами и радиацией;

- курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Злоупотребление алкоголем и табакокурение увеличивает риск развития энцефалопатии

Злоупотребление алкоголем и табакокурение увеличивает риск развития энцефалопатии

Больше о влиянии алкоголя и развитии болезни вы узнаете здесь.

Врожденные патологии нервных клеток и сосудов головного мозга могут стать результатом генетического сбоя или внутриутробных нарушений. Но чаще они оказываются следствием неправильного ведения беременности, наличия у будущей матери вредных привычек, перенесения ею инфекционного заболевания. В большинстве случаев всего этого можно избежать под контролем опытного гинеколога.

Симптомы энцефалопатии

Независимо от причины и типа поражения тканей головного мозга, у пациентов зачастую отмечаются общие характерные проявления. Их выраженность и специфика зависят от степени развития недуга и возраста человека.

Обнаружение хотя бы двух признаков из приведенных в списках – показание для обращения к врачу и начала тщательной диагностики.

Перечень симптомов, характерных для пожилых людей:

- утомляемость;

- дрожь в руках;

- нарушение сна – сбой биологических часов или хроническая бессонница;

- приступы головной боли, которые плохо снимаются лекарствами;

- снижение качества памяти и проблемы с речью;

- судороги.

На фоне ангиоэнцефалопатии головного мозга у пожилых могут меняться характер и поведение. Зачастую их состояние усугубляется обострением хронических проблем со здоровьем. Пациент становится капризным и конфликтным, отказывается признавать наличие у него возрастной патологии.

Признаки энцефалопатии у взрослых:

- снижение мышечного тонуса и функциональности конечностей;

- ухудшение зрения и слуха;

- спутанное сознание;

- отклонения психической природы;

- появление приступов мигрени или их учащение;

- головокружение, тошнота и рвота.

Систематическое головокружение, тошнота и рвота одни из признаков энцефалопатии

Систематическое головокружение, тошнота и рвота одни из признаков энцефалопатии

В случае отсутствия квалифицированной помощи симптоматика становится ярче, перечень характерных признаков увеличивается. Из-за длительного кислородного голодания тканей площадь поражения органа разрастается, что ухудшает прогноз.

Патологические процессы в головном мозге проявляются у детей таким образом:

- подавленность и апатия;

- заторможенность реакции;

- снижение качества мышления, замедление скорости развития;

- отсутствие ярких эмоций;

- проблемы с развитием речевых навыков;

- узкий спектр интересов.

Изменения в поведении ребенка быстро становятся очевидны для внимательных родителей. Не стоит самостоятельно пытаться решить проблему или дожидаться, пока все нормализуется. Лучше сразу же обратиться к участковому педиатру. Он проведет первичный осмотр малыша и в случае необходимости направит к профильному специалисту.

Диагностика энцефалопатии

Данных клинической картины и анамнеза недостаточно для подтверждения патологии и определения ее формы. Во время первичного осмотра невролог оценивает психическое состояние посетителя и координацию движений, проверяет рефлексы. По результатам осмотра ставится предварительный диагноз. В зависимости от этого назначаются анализы и исследования.

Для диагностики энцефалопатии используются такие подходы:

- общий анализ крови, в котором внимание обращается на уровень липидов;

- выявление в крови аутоантител, которые указывают на развитие слабоумия;

- тест на наркотики и токсины;

- проверка уровня креатинина для оценки работы почек;

- ультразвуковые методы исследования (допплерография, сканирование, мониторирование) помогают выявить проблемы с кровообращением, абсцессы, холестериновые бляшки, тромбы;

- КТ и МРТ необходимы для исключения опухолей и других аномалий головного мозга;

- ЭЭГ позволяет оценить работу органа;

- РЭГ ставит оценку кровотоку в отделе ЦНС.

Больше о методах диагностики мозга вы узнаете здесь.

Исследования проводят с целью подтверждения энцефалопатии и выявления заболевания, которое послужило причиной развития патологии. В случае необходимости могут быть назначены дополнительные подходы.

Показания к госпитализации

Снижение функциональности головного мозга у пожилых людей в большинстве случаев лечится амбулаторно. Запущенные стадии недуга подразумевают патронажное посещение пациента медицинским персоналом. Лишь острая энцефалопатия, которая чревата развитием инсульта, инфаркта или тяжелых соматических патологий, является показанием к госпитализации больного человека. По мнению врачей, принудительная и необязательная стационарная помощь способна ухудшить психоэмоциональное состояние пациента и спровоцировать кризис.

Профилактика энцефалопатии

Снижению риска развития энцефалопатии у взрослого человека способствует ведение правильного образа жизни. Сюда относят отказ от вредных привычек, коррекцию питания путем исключения из рациона жирной пищи, внедрение в режим оптимальных физических нагрузок. Хороший эффект дает умственная работа, которая заставляет ткани мозга активно работать и предупреждает массовую гибель нервных клеток. В качестве дополнительных манипуляций людям пожилого возраста стоит рассмотреть массаж воротниковой зоны, иглоукалывание, ЛФК.

Здоровый образ жизни один из способов профилактики энцефалопатии

Здоровый образ жизни один из способов профилактики энцефалопатии

Профилактика врожденной патологии возможна при своевременном выявлении потенциальных проблем с течением беременности и их устранении. В группу риска входят женщины с резус-конфликтом, гестозами, высоким риском гипоксии плода. Не стоит экспериментировать с вариантами родовспоможения. При наличии показаний не рекомендуется отказываться от кесарева сечения с целью профилактики травм или гипоксии.

Диета при энцефалопатии

При лечении и профилактике патологических процессов в головном мозге рацион формируется с целью снижения избыточного веса пациента до нормальных показателей. Употребление натуральной пищи без преобладания вредных жиров позволяет прочистить сосуды от холестериновых бляшек и восстановить кровоток на проблемных участках мозга. Отказ от чрезмерного употребления соли избавляет от отеков, способных стать причиной гипертонической болезни. Максимальный эффект возможен при введении в меню свежих фруктов и овощей, зелени, травяных чаев, семян и нежирной рыбы.

Симптомы дисциркуляторной энцефалопатии

Многим людям приходится сталкиваться с проявлениями дисциркуляторной формы патологии (ДЭП) у их пожилых родственников. Развитие болезни в этом случае затрагивает не только самого пациента, но и его близких. Изменения в поведении человека способны осложнить жизнь окружающим. Важно понимать, что попытки убедить или «перевоспитать» человека с таким диагнозом не увенчаются успехом. Ему поможет только профильное лечение под контролем специалиста.

Многим людям приходится сталкиваться с проявлениями дисциркуляторной формы патологии (ДЭП) у их пожилых родственников. Развитие болезни в этом случае затрагивает не только самого пациента, но и его близких. Изменения в поведении человека способны осложнить жизнь окружающим. Важно понимать, что попытки убедить или «перевоспитать» человека с таким диагнозом не увенчаются успехом. Ему поможет только профильное лечение под контролем специалиста.

Врачи выделяют 3 степени ДЭП:

- для 1 степени характерно незначительное нарушение эмоционального состояния, неврологический статус при этом не страдает. У пациентов отмечаются резкая смена настроения, апатия, желание жаловаться по любому поводу и видеть только плохое даже в благоприятной ситуации. Для большинства больных характерны снижение памяти и концентрация внимания, быстрая утомляемость. Не исключены незначительные двигательные расстройства, головокружение;

- при 2 степени симптоматика усугубляется и к ней добавляется заметное снижение интеллекта. У пациента нарушена трудоспособность, он может часами ничего не делать или выполнять бесполезные действия. Такие люди нуждаются в контроле из-за проблем с ориентацией во времени и пространстве;

- 3 – самая тяжелая степень – человек полностью теряет способность связно мыслить, работать и выполнять осознанные действия. Зачастую в этот период у пациента уже отсутствуют разборчивая речь, отмечаются судорожные припадки, высок риск травм и переломов.

Про особенности первой степени течения патологии вы узнаете здесь.

Прогрессирующая патология сосудов и тканей мозга может развиваться по разным сценариям. Врачи не способны точно сказать, сколько можно прожить при 3 степени болезни. Уход за такими пациентами в какой-то степени упрощается, так как сводится к механическому выполнению ряда манипуляций и не подразумевает общения. Под контролем родственников или сиделок эти люди способны прожить еще несколько лет.

Лечение энцефалопатии головного мозга

После получения результатов анализов и проведенных исследований врач невролог ставит диагноз и подбирает подходящие методы лечения пациента. Обычно схема терапии подразумевает перечень манипуляций, направленных на корректировку ситуации и повышение качества жизни больного. Оптимальный вариант воздействия зависит от диагноза, возраста и индивидуальных особенностей человека.

Хирургическое лечение

Крайний, радикальный вариант воздействия. Он применяется в случае отсутствия нужного эффекта от консервативных методик. Хирургическое лечение энцефалопатии головного мозга подразумевает операцию, в ходе которой расширяют просвет сосудов органа. Это способствует нормализации кровотока в тканях. Даже запущенные стадии энцефалопатии головного мозга у слабых и пожилых людей редко корректируются таким способом из-за неоправданно высоких рисков.

Медикаментозное лечение

Лекарственные препараты при энцефалопатии назначаются в соответствии с причинами патологического процесса. Больному могут прописать прием лекарств, стимулирующих обменные процессы в тканях, препараты для нормализации внутричерепного или артериального давления. Терапия проводится курсами по 1-3 месяца.

Народные средства лечения

Хороший эффект дает длительное употребление травяных чаев и настоев. Есть простой рецепт. Надо заварить 2 столовых ложки сушеного шиповника в 2 стаканах кипятка и настоять 2-3 часа. Готовый напиток улучшает мозговое кровообращение и оказывает на организм общеукрепляющее действие. При борьбе с проявлениями энцефалопатии не стоит пытаться обойтись лечением народными натуральными средствами. Только комплексный подход к решению проблемы способен дать стойкий положительный результат.

Хороший эффект дает длительное употребление травяных чаев и настоев. Есть простой рецепт. Надо заварить 2 столовых ложки сушеного шиповника в 2 стаканах кипятка и настоять 2-3 часа. Готовый напиток улучшает мозговое кровообращение и оказывает на организм общеукрепляющее действие. При борьбе с проявлениями энцефалопатии не стоит пытаться обойтись лечением народными натуральными средствами. Только комплексный подход к решению проблемы способен дать стойкий положительный результат.

Лечение физиопроцедурами

Электрофорез, магнитотерапия, озонотерапия, иглоукалывание, ЛФК и массаж способствуют насыщению тканей мозга кислородом. Эти подходы сами положительно воздействуют на пациента и повышают эффективность применения остальных лечебных методик.

Последствия энцефалопатии

Прогрессирующее развитие патологии грозит инвалидностью пациента, стремительным ухудшением его здоровья и смертью.

Осложнения недуга связаны со снижением функциональности головного мозга. Это сказывается не только на мыслительных процессах, но и состоянии всего организма. При своевременном начале лечения на фоне правильного диагноза таких последствий, как инфаркт, инсульт, слабоумие, отказ работы внутренних органов можно избежать.

Прогноз

На вопрос, можно ли вылечить патологическое поражение головного мозга, врачи в большинстве случаев дают отрицательный ответ. Такие случаи очень редки. Обычно поражение столь важного отдела ЦНС оказывается необратимым. К счастью, современные методики терапии позволяют сделать все возможное для повышения качества жизни таких пациентов до хорошего или удовлетворительного уровня.

Дают ли инвалидность с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия?

При 1-ой степени болезни работоспособность пациента не нарушена, а пациент может сам о себе заботиться. Последняя стадия недуга автоматически подразумевает получение инвалидности. Порой сложно отличить 2-ю степень энцефалопатии от 3-ей, поэтому в этом случае все происходит на усмотрение врача.

Загрузка…

Источник