Гнотобиологические методы лечения ожогов

Гнотобиологические методы лечения гнойных ран. Биологическая локальная изоляция (биолиз)

В последние годы гнотобиологические методы нашли применение в хирургической клинике в виде общей и местной гнотобиологической изоляции и гнотохирургии.

Первые работы, посвященные использованию местной гнотобиологической изоляции при лечении гнойных ран, принадлежат Burgess и Regel. У нас в стране первыми гнотобиологические методы применили на кафедре детской хирургии II Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова (Ю. Ф. Исаков, Э. Немсадзе, Э. Степанов, Г. А. Гинодман и др.) и в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (И. Ф. Бялик и др.). В последующем метод лечения ран в управляемой безмикробной среде был внедрен в Институте хирургии им. А. В. Вишневского, ЦИТО, Ереванском НИИТО им. X. А. Петросяна и др.

Общая гнотобиологическая изоляция. Существуют общие специально оборудованные изоляторы, которые применяют для общей изоляции больных; их используют главным образом как операционные, а также для лечения больных с пониженной устойчивостью к инфекции после трансплантации органов и тканей, для лечения недоношенных детей, а также у больных с обширными ожогами.

При этих изоляторах уменьшается процент послеоперационных гнойных осложнений за счет полной изоляции больного от окружающей среды — предупреждение внутригоспитального заражения.

Общие гнотобиологические камеры имеют специальные шлюзы, через которые в них вводят стерильное белье, инструментарий, медикаменты, перевязочный материал.

Биологическая локальная изоляция (биолиз)

Обычно ее применяют для профилактики гнойной инфекции у больных с обширными ранами мягких тканей (в том числе и при переломах костей) и для лечения уже развившейся гнойной инфекции в таких ранах. Пораженный сегмент конечности помещают в специальную стерильную гнотобиологическую камеру, герметически изолирующую пораженную часть тела. В камере поддерживается искусственный микроклимат при постоянном обмене в ней абактериального воздуха. В таких гнотобиологических камерах в условиях абсолютной асептики, исключающих реинфицирование раны, могут производиться хирургические манипуляции или даже операции.

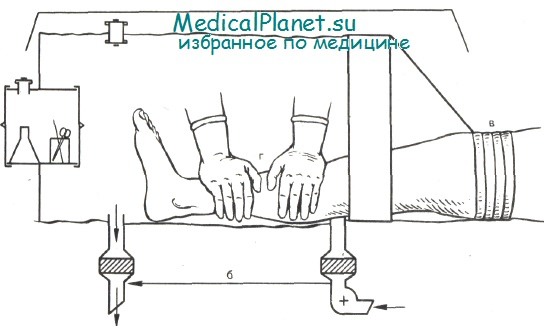

Местный гнотобиологический изолятор представляет собой камеру цилиндрической формы, изготовленную из прозрачного материала (пленки); один конец ее герметически закрыт такой же пленкой, второй является «воротами» для конечности. Изолятор снабжен системой, обеспечивающей стерильный воздухообмен. В изоляторе создается постоянное избыточное давление в 10—15 мм вод. ст., которое при необходимости можно повысить. На входном фильтре может быть установлен источник тепла и в изолирующей камере поддерживается температура, превышающая комнатную.

Несколько повышенная температура и небольшое избыточное давление над раной способствуют улучшению микроциркуляции в травмированных тканях, особенно в кожных лоскутах, подвергшихся первичной обработке. Торцовый конец изолятора, предназначенный для введения в камеру конечности, закрыт эластической пленкой, которую прорывают перед введением конечности; после помещения конечности в изолятор ее охватывают специальной манжеткой, изолируя от окружающей среды. В стенки камеры изолятора вмонтированы перчатки, внутренняя поверхность которых (обращенная в камеру) всегда стерильна. Пользуясь этими перчатками, которые врач надевает снаружи на нестерильные руки, производит манипуляции, не нарушая при этом стерильность камеры.

Различают раннюю и позднюю гнотобиологическую изоляцию при лечении открытых переломов. При ранней гнотобиологической изоляции поврежденную конечность помещают в камеру сразу после первичной хирургической обработки раны, что служит профилактикой гнойной инфекции. В случаях развития некрозов, они протекают в этих условиях по сухому типу. В камере производят некрэктомии, кожную пластику и другие необходимые вмешательства. Гнойная инфекция у этих больных обычно не развивается.

Местный гнотобиологический изолятор [Исаков Ю. Ф. и др.]. а — камера из прозрачной поливинилхлоридной пленки; б — система стерильного воздухообмена; в — система крепления изолятора к телу больного; г — перчатки для манипуляций.

Позднюю гнотобиологическую изоляцию осуществляют у больных с открытыми переломами и обширными ранами, в которых уже развилась гнойная инфекция. Постоянный подсушивающий эффект, отсутствие реинфицирования раны способствуют быстрому (в течение 5—9 дней) исчезновению из нее флоры. Рана очищается, выполняется сочными грануляциями, и это дает возможно очень рано произвести кожную пластику и ликвидировать нагноительный раневой процесс.

В Клинике детской хирургии II Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова на базе Детской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова был разработан и использован принцип бактериальной защиты ран при лечении методом локальной гнотобиологической изоляции: в рану специально подселяли липофильные бактерии путем аппликации взвеси живых бактерий (2 млрд. микробных тел). В течение суток после этого, по данным С. С. Белокрысенко, формировался эластический струп, способный предупредить инфицирование после снятия гнотобиологического изолятора. Через 3—5 сут в ране при хорошем клиническом ее состоянии обнаруживали только подселенные коринебактерии, размножение которых в ране являлось объективным тестом, свидетельствующим о возможности успешного проведения аутопластики на коже.

В Институте хирургии им. А. В. Вишневского РАМН разработан вариант лечения ран и открытых переломов в изолированной управляемой абактериальной среде.

Для лечения используют аппарат «Sterichield» и разработанную в научно-производственном объединении «Энергия» установку, которая одновременно может обслужить 5 больных. Установка состоит, из мощного вентилятора, создающего поток воздуха в системе бактериальных фильтров, системы подогрева воздуха, пульта управления, разводки к каждому больному, индивидуальных дозиметров и местных пластиковых изоляторов. Давление и относительная влажность воздуха в каждом местном изоляторе регулируются, температура внутри изолятора изменяется от 20 до 40°С. Местные пластиковые изоляторы (мешки) сделаны из полихлорвиниловой пленки. Мешок крепят на конечности при помощи широкой ленты липкого пластыря.

При открытых переломах сразу же после первичной хирургической обработки конечность помещают в пластиковый стерильный изолятор, без повязки, и фиксируют ее в таком положении, чтобы стенки мешка не касались раны. Для правильного положения конечности используют крамеровские шины или подвешивание на спицах Киршнера, фиксированных в аппарате Илизарова.

В процессе лечения в абактериальном изоляторе все процедуры выполняют на извлеченной из изолятора конечности с соблюдением правил асептики.

При необходимости (карманы, затеки) в изоляторе производят длительное промывание ран по дренажам. При обширных гнойных ранах применяют антибактериальную терапию.

Лечение в абактериальной управляемой среде продолжается весь период подготовки к наложению швов и кожной пластике (5—10 дней) и после операции до приживления трансплантатов или снятия швов (10—15 дней).

В отличие от лечения ран и открытых переломов в управляемой абактериальной среде лечение в условиях местной гнотобиологической изоляции (Ю. Ф. Исаков и др.) проводят в строго изолированной камере (без извлечения из нее конечности), а все хирургические манипуляции выполняют через соответствующие рукава, что до некоторой степени суживает возможность метода.

В ЦИТО (Г. X. Мгоян) был применен метод ранней гнотобиологической изоляции при открытых переломах конечностей у детей, а также для лечения и подготовки инфицированных и гранулирующих ран к кожной аутопластике.

Гнотобиологические методы изоляции в хирургии — весьма перспективны, дают возможность провести лечение у многих больных, не применяя антибиотиков. Лечение в условиях местной гнотобиологической изоляции и управляемой абактериальной среды следует считать показанным в первую очередь больным с обширными, но поверхностно расположенными и не имеющими глубоких карманов и затеков ранами, в том числе больным с открытыми переломами, сочетающимися с ранами мягких тканей.

— Читать далее «Гипербарическая оксигенация (ГБО) в лечении гнойных ран»

Оглавление темы «Лечение раневой инфекции»:

- Гнотобиологические методы лечения гнойных ран. Биологическая локальная изоляция (биолиз)

- Гипербарическая оксигенация (ГБО) в лечении гнойных ран

- Миопластика при остеомиелите. Заполнение костной полости мышечным лоскутом

- Костная и хрящевая пластика при остеомиелите. Заполнение костной полости хрящем, костью

- Гипсовая повязка при раневой инфекции — показания, техника

- Скелетное вытяжение, остеосинтез при раневой инфекции — показания, техника

- Реабилитационное лечение при раневой инфекции переломов

- Антибактериальная профилактика раневой инфекции в травматологии

- Химиотерапия раневой инфекции в травматологии. Принципы антибактериальной терапии

- Иммунотерапия, бактериофаги в лечении раневой инфекции в травматологии

Источник

УПРАВЛЯЕМАЯ АБАКТЕРИАЛЬНАЯ СРЕДА — Большая Медицинская Энциклопедия

Управляемая абактериальная среда — ограниченная воздушная среда, в к-рой в течение неограниченно долгого времени сохраняются безмикробные условия; предназначается для профилактики инфекционных осложнений и лечения больных с гнойными воспалительными процессами.

Разработка метода лечения больных в Управляемой абактериальной среде связана с развитием гнотобиологии (см.). В 60-х гг. 20 в. было начато проведение прикладных исследований, послуживших становлению так наз. клинической гнотобиологии. Потребность в разработке новых методов профилактики и лечения инфекционных осложнений ран (см. Раны, ранения) объяснялась тем, что стало быстро возрастать число таких осложнений. Это явление обусловлено ростом устойчивости микробов (особенно стафилококков и грамотрицательных микроорганизмов) к антибиотикам, появлением антибиотикозависимых форм, а также уничтожением под влиянием больших доз антибиотиков микробов, необходимых для жизнедеятельности организма (см. Дисбактериоз).

Имеющийся опыт лечения больных в условиях У. а. с. доказал эффективность этого метода. Многие исследователи считают, что его внедрение открывает новый этап в хирургии ран и лечении раневой инфекции (см.), а проведение операций в безмикробных условиях (так наз. безмикробная хирургия) является новым этапом в развитии операционной антисептики (см.).

В практической медицине применяют общую и местную гнотобиологическую изоляцию.

Общая гнотобиологическая изоляция. Показаниями для лечения в условиях общей гнотобиологической изоляции являются первичные (врожденные) иммунодефицитные состояния и вторичная иммунологическая недостаточность (см.) при лейкозах (см.), гипопластической анемии (см.), ожогах (см.), трансплантации органов и тканей (см. Трансплантация), опухолях (см.), сепсисе (см.), в послеоперационном периоде у новорожденных (см. Послеоперационный период) и др. Левитан, Перри (A. Levitan, S. Perry, 1964) считали возможным в условиях изоляции повышать в несколько раз дозы иммунодепрессантов и цитостатиков больным лейкозом, не боясь лейкопении. поскольку изоляция защищала больных от экзогенной инфекции; Ю. Ф. Исаков и др. (1982) с успехом использовали общую гнотобиологическую изоляцию при лечении больных детей с обширными ранами, сепсисом и новорожденных в послеоперационном периоде. В общих гнотобиологических изоляторах больные получают стерильные или низкомикробные диеты.

Установка для создания Управляемой абактериальной среды состоит из компрессора, подающего воздух, системы бактериальных фильтров, обеспечивающих стерилизацию воздуха, и камеры, в к-рую поступает стерильный воздух. В нек-рых камерах поддерживаются заданные параметры температуры, давления и влажности. Для обеспечения непрерывной, длительной и полной изоляции от нестерильной окружающей среды камеру оборудуют шлюзом и вмонтированными рукавами с перчатками, с помощью к-рых можно проводить в ней манипуляции не нарушая герметичность. Такие камеры перед использованием проходят цикл технол. подготовки, принятой в экспериментальной гнотобиологии, и представляют собой гнотобиологические изоляторы. Камера со стерильным (направленным) потоком воздуха без шлюзов и перчаток называется системой с ламинарными воздушными потоками.

При общей изоляции больного помещают в камеру с управляемой абактериальной средой, в к-рой ему проводят селективную деконтаминацию (см.) жел.-киш. тракта, ротовой части глотки и кожи с целью коррекции собственной микрофлоры. Для общей изоляции применяют общие гнотобиологические изоляторы и палаты (или операционные) с ламинарными воздушными потоками.

Системы с ламинарными потоками стерильного воздуха предназначены для общей изоляции в операционных (см. Операционный блок, операционная) и палатах (см. Палата стерильная). Больной при этом изолирован от нестерильной окружающей среды воздушными потоками горизонтального и вертикального направления. Воздушные потоки проходят через асбестовые фильтры, вмонтированные в стены и потолок палаты. Системы с ламинарными потоками чаще применяют при лечении обширных ожогов, в отделениях интенсивной терапии, при трансплантации органов, эндопротезировании и др.

Местной гнотобиологической изоляции от окружающей среды подвергают только часть тела больного (операционное поле, пораженную конечность и др.). Существует несколько методов лечения в условиях местной изоляции. Напр., метод биологической локальной изоляции применяют для лечения инфицированных ран у детей. Особенно эффективен этот метод у больных с открытыми переломами и обширными ранами; он позволяет снизить число гнойных осложнений. При этом используют изолятор из прозрачной пластиковой пленки, снабженной системой стерильного воздухообмена, перчатками для манипуляций и шлюзом для проведения в изолятор различных инструментов и материалов.

Различают раннюю и позднюю местную гнотобиологическую изоляцию. Раннюю изоляцию осуществляют с целью профилактики инфицирования раны в первые часы или сутки после ее первичной хирургической обработки или плановой операции. В тех случаях, когда в ране уже развилась обильная патогенная микрофлора, прибегают к поздней гнотобиологической изоляции с целью удаления микробов из раны и последующего проведения в условиях изолятора необходимых хирургических манипуляций. Лечение в условиях местной гнотобиологической изоляции позволяет сочетать хирургические операции — хирургическую обработку ран (см.), некрэктомию (см.), дренирование (см.) с изоляцией ран от окружающей среды в камерах (мешок из прозрачной пластиковой пленки), в к-рых обеспечивается стерильность среды и создаются оптимальные условия для заживления раны посредством регулирования температуры, влажности и давления.

Метод лечения в контролируемой среде — CET (Controlled Environment Treatment) разработан в Англии и США для бесповязочного лечения ампутационных культей с целью предотвращения турникетного и тепличного эффектов, наблюдаемых при применении повязок, и для профилактики внутригоспитального инфицирования. После ампутации культю помещают в специальный мешок, куда направляют поток стерильного воздуха и где с помощью ряда устройств можно повысить давление (на 50 мм рт. ст.) и температуру (до 35— 40°).

При лечении ран в управляемой абактериальной среде отсутствует реинфицирование раны, отмечается ее быстрое подсушивание, способствующее созданию струпа, включающего составные части экссудата, клеточные элементы, ферменты и микробные тела; систематическое удаление струпа способствует стерилизации ран. Для усиления подсушивающего эффекта при обширных ранах повышают поток стерильного воздуха или снижают относительную его влажность. Положительно влияет на течение раневого процесса избыточное давление внутри изолятора. По данным Сабри и др. (S. Sabri с соавт., 1971), повышение давления на 10 —15 мм рт. ст. вызывает улучшение артериального и венозного тока крови в конечности, а повышение давления более 15 мм рт. ст. действует отрицательно, т. к. нарушает капиллярное кровообращение. После кожной пластики (см.) повышенное давление обеспечивает прижатие пересаженных лоскутов, что является мерой, предупреждающей образование гематомы (см.) под лоскутами.

При лечении ран в условиях Управляемой абактериальной среды течение раневого процесса и вид раны быстро изменяются: экссудация и отек тканей резко уменьшаются, снижается местная температура, к 5—7-му дню лечения нормализуются температура тела, пульс и показатели гемограммы. По данным различных исследователей, результаты цитологических, гистологических, цитохимических и других исследований позволяют считать, что лечение ран в безмикробных условиях способствует значительной активизации репаративных процессов. При использовании систем с ламинарными воздушными потоками количество инфекционных осложнений ран уменьшается в 2,5—3 раза, гнотобиологическая изоляция нередко позволяет добиться лучших результатов.

Библиогр.: Белокрысенко С. С., Подопригора Г. И. и Гинодман Г. А. Экологические изменения микрофлоры гнойных ран в условиях местной гнотобиологической изоляции, Вестн. АМН СССР, № 1, с. 46, 1978; Воронцов Ю. П. и др. Изучение регионарных изменений кровообращения в конечности, находящейся в гнотобиологическом изоляторе в связи с избыточным давлением, Вестн. хир., т. 126, № 6, с. 115, 1981; Исаков Ю. Ф. и др. Местная гнотобиологическая изоляция при лечении инфицированных ран, там же, т. 116, № 5, с. 53, 1976; Раны и раневая инфекция, под ред. М. И. Кузина и Б. М. Костюченка, с. 485, М., 1981; Степанов Э. А., Чахава О. В., и Гинодман Г. А. Критерий «колонизационной резистентности» и перспективы антибиотикотерапии, Клин. хир. № 8, с. 68, 1981; Holloway G. А. а. о. Effects of external pressure loading on human skin blood flow measured by 133 Xe Clearance, J. appl. Physiol., v. 40, p. 597, 1976; Kegel B. Controlled environment treatment (CET) for patients with below-knee amputations, Phys. Tber., v. 56, p. 1366, 1976; Levensоn S. M. a. o« A plastic isolator for operating in a sterile environment, Amer. J. Surg., v. 104, p. 891, 1962; Sabri S., Roberts V. C. a. Cotton L. T. Effects of externally applied pressure on the haemo-dynamics of the lower limb, Brit. med. J., v. 3,p. 503, 1971.

Ю. Ф. Исаков.

Источник

Ожоги

Ожог – повреждение тканей, вызванное местным воздействием высоких температур (более 55-60 С), агрессивными химическими веществами, электрическим током, световым и ионизирующим излучением. По глубине поражения тканей выделяют 4 степени ожога. Обширные ожоги приводят к развитию так называемой ожоговой болезни, опасной летальным исходом из-за нарушения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также возникновения инфекционных осложнений. Местное лечение ожогов может проводиться открытым или закрытым способом. Оно обязательно дополняется обезболивающим лечением, по показаниям — антибактериальной и инфузионной терапией.

Общие сведения

Ожог – повреждение тканей, вызванное местным воздействием высоких температур (более 55-60 С), агрессивными химическими веществами, электрическим током, световым и ионизирующим излучением. Легкие ожоги – самая распространенная травма. Тяжелые ожоги занимают второе место по количеству смертельных исходов в результате несчастного случая, уступая только дорожно-транспортным происшествиям.

Классификация

По локализации:

- ожоги кожных покровов;

- ожоги глаз;

- ингаляционные повреждения и ожоги дыхательных путей.

По глубине поражения:

- I степень. Неполное повреждение поверхностного слоя кожи. Сопровождается покраснением кожи, незначительным отеком, жгучей болью. Выздоровление через 2-4 дня. Ожог заживает без следа.

- II степень. Полное повреждение поверхностного слоя кожи. Сопровождается жгучей болью, образованием небольших пузырей. При вскрытии пузырей обнажаются ярко-красные эрозии. Ожоги заживают без образования рубцов в течение 1-2 недель.

- III степень. Повреждение поверхностных и глубоких слоев кожи.

- IIIА степень. Глубокие слои кожи повреждены частично. Сразу после травмы образуется сухая черная или коричневая корка – ожоговый струп. При ошпаривании струп белесо-сероватый, влажный и мягкий.

Возможно формирование больших, склонных к слиянию пузырей. При вскрытии пузырей обнажается пестрая раневая поверхность, состоящая из белых, серых и розовых участков, на которой в последующем при сухом некрозе формируется тонкий струп, напоминающий пергамент, а при влажном некрозе образуется влажная сероватая фибринная пленка.

Болевая чувствительность поврежденного участка снижена. Заживление зависит от количества сохранившихся островков неповрежденных глубоких слоев кожи на дне раны. При малом количестве таких островков, а также при последующем нагноении раны самостоятельное заживление ожога замедляется или становится невозможным.

- IIIБ степень. Гибель всех слоев кожи. Возможно повреждение подкожной жировой клетчатки.

- IV степень. Обугливание кожи и подлежащих тканей (подкожно-жировой клетчатки, костей и мышц).

Ожоги I-IIIА степени считаются поверхностными и могут заживать самостоятельно (если не произошло вторичное углубление раны в результате нагноения). При ожогах IIIБ и IV степени требуется удаление некроза с последующей кожной пластикой. Точное определение степени ожога возможно только в специализированном медицинском учреждении.

По типу повреждения:

Термические ожоги:

- Ожоги пламенем. Как правило, II степени. Возможно поражение большой площади кожи, ожог глаз и верхних дыхательных путей.

- Ожоги жидкостью. Преимущественно II-III степень. Как правило, характеризуются малой площадью и большой глубиной поражения.

- Ожоги паром. Большая площадь и небольшая глубина поражения. Часто сопровождаются ожогом дыхательных путей.

- Ожоги раскаленными предметами. II-IV степень. Четкая граница, значительная глубина. Сопровождаются отслоением поврежденных тканей при прекращении контакта с предметом.

Химические ожоги:

- Ожоги кислотой. При воздействии кислоты происходит коагуляция (сворачивание) белка в тканях, что обуславливает небольшую глубину поражения.

- Ожоги щелочью. Коагуляции, в данном случае не происходит, поэтому повреждение может достигать значительной глубины.

- Ожоги солями тяжелых металлов. Обычно поверхностные.

Лучевые ожоги:

- Ожоги в результате воздействия солнечных лучей. Обычно I, реже – II степень.

- Ожоги в результате воздействия лазерного оружия, воздушных и наземных ядерных взрывов. Вызывают мгновенное поражение частей тела, обращенных в сторону взрыва, могут сопровождаться ожогами глаз.

- Ожоги в результате воздействия ионизирующего излучения. Как правило, поверхностные. Плохо заживают из-за сопутствующей лучевой болезни, при которой повышается ломкость сосудов и ухудшается восстановление тканей.

Электрические ожоги:

Малая площадь (небольшие ранки в точках входа и выхода заряда), большая глубина. Сопровождаются электротравмой (поражением внутренних органов при воздействии электромагнитного поля).

Площадь поражения

Тяжесть ожога, прогноз и выбор лечебных мероприятий зависят не только от глубины, но и от площади ожоговых поверхностей. При вычислении площади ожогов у взрослых в травматологии используют «правило ладони» и «правило девяток». Согласно «правилу ладони», площадь ладонной поверхности кисти примерно соответствует 1% тела ее хозяина. В соответствии с «правилом девяток»:

- площадь шеи и головы составляет 9% от всей поверхности тела;

- грудь – 9%;

- живот – 9%;

- задняя поверхность туловища – 18%;

- одна верхняя конечность – 9%;

- одно бедро – 9%;

- одна голень вместе со стопой – 9%;

- наружные половые органы и промежность – 1%.

Тело ребенка имеет другие пропорции, поэтому «правило девяток» и «правило ладони» к нему применять нельзя. Для расчета площади ожоговой поверхности у детей используется таблица Ланда и Броуэра. В специализированных мед. учреждениях площадь ожогов определяют при помощи специальных пленочных измерителей (прозрачных пленок с мерной сеткой).

Прогноз

Прогноз зависит от глубины и площади ожогов, общего состояния организма, наличия сопутствующих травм и заболеваний. Для определения прогноза используется индекс тяжести поражения (ИТП) и правило сотни (ПС).

Индекс тяжести поражения

Применяется во всех возрастных группах. При ИТП 1% поверхностного ожога равняется 1 единице тяжести, 1% глубокого ожога – 3 единицам. Ингаляционные поражения без нарушения дыхательной функции – 15 единиц, с нарушением функции дыхания – 30 единиц.

Прогноз:

- благоприятный – менее 30 ед.;

- относительно благоприятный – от 30 до 60 ед.;

- сомнительный – от 61 до 90 ед.;

- неблагоприятный – 91 и более ед.

При наличии комбинированных поражений и тяжелых сопутствующих заболеваний прогноз ухудшается на 1-2 степени.

Правило сотни

Обычно применяется для больных старше 50 лет. Формула расчета: сумма возраста в годах + площадь ожогов в процентах. Ожог верхних дыхательных путей приравнивают к 20% поражения кожи.

Прогноз:

- благоприятный – менее 60;

- относительно благоприятный – 61-80;

- сомнительный – 81-100;

- неблагоприятный – более 100.

Местные симптомы

Поверхностные ожоги до 10-12% и глубокие ожоги до 5-6% протекают преимущественно в форме местного процесса. Нарушения деятельности других органов и систем не наблюдается. У детей, пожилых людей и лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями «граница» между местным страданием и общим процессом может снижаться вдвое: до 5-6% при поверхностных ожогах и до 3% при глубоких ожогах.

Местные патологические изменения определяются степенью ожога, периодом времени с момента травмы, вторичной инфекцией и некоторыми другими условиями. Ожоги I степени сопровождаются развитием эритемы (покраснения). Для ожогов II степени характерны везикулы (небольшие пузырьки), для ожогов III степени – буллы (большие пузыри с тенденцией к слиянию). При отслоении кожи, самопроизвольном вскрытии или снятии пузыря обнажается эрозия (ярко-красно красная кровоточащая поверхность, лишенная поверхностного слоя кожи).

При глубоких ожогах образуется участок сухого или влажного некроза. Сухой некроз протекает более благоприятно, выглядит, как черная или коричневая корка. Влажный некроз развивается при большом количестве влаги в тканях, значительных участках и большой глубине поражения. Является благоприятной средой для бактерий, часто распространяется на здоровые ткани. После отторжения участков сухого и влажного некроза образуются язвы различной глубины.

Заживление ожога происходит в несколько стадий:

- I стадия. Воспаление, очищение раны от погибших тканей. 1-10 сутки после травмы.

- II стадия. Регенерация, заполнение раны грануляционной тканью. Состоит из двух подстадий: 10-17 сутки – очищение раны от некротических тканей, 15-21 сутки – развитие грануляций.

- III стадия. Формирование рубца, закрытие раны.

В тяжелых случаях возможно развитие осложнений: гнойного целлюлита, лимфаденита, абсцессов и гангрены конечностей.

Общие симптомы

Обширные поражения вызывают ожоговую болезнь – патологические изменения со стороны различных органов и систем, при которых нарушается белковый и водно-солевой обмен, накапливаются токсины, снижаются защитные силы организма, развивается ожоговое истощение. Ожоговая болезнь в сочетании с резким снижением двигательной активности может вызывать нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта.

Ожоговая болезнь протекает поэтапно:

I этап. Ожоговый шок. Развивается из-за сильной боли и значительной потери жидкости через поверхность ожога. Представляет опасность для жизни больного. Продолжается 12-48 часов, в отдельных случаях – до 72 часов. Короткий период возбуждения сменяется нарастающей заторможенностью. Характерна жажда, мышечная дрожь, озноб. Сознание спутано. В отличие от других видов шока, артериальное давление повышается или остается в пределах нормы. Учащается пульс, уменьшается выделение мочи. Моча становится коричневой, черной или темно-вишневой, приобретает запах гари. В тяжелых случаях возможна потеря сознания. Адекватное лечение ожогового шока возможно только в специализированном мед. учреждении.

II этап. Ожоговая токсемия. Возникает при всасывании в кровь продуктов распада тканей и бактериальных токсинов. Развивается на 2-4 сутки с момента повреждения. Продолжается от 2-4 до 10-15 суток. Температура тела повышена. Больной возбужден, его сознание спутано. Возможны судороги, бред, слуховые и зрительные галлюцинации. На этом этапе проявляются осложнения со стороны различных органов и систем.

Со стороны сердечно-сосудистой системы — токсический миокардит, тромбозы, перикардит. Со стороны ЖКТ — стрессовые эрозии и язвы (могут осложняться желудочным кровотечением), динамическая кишечная непроходимость, токсический гепатит, панкреатит. Со стороны дыхательной системы — отек легких, экссудативный плеврит, пневмония, бронхит. Со стороны почек – пиелит, нефрит.

III этап. Септикотоксемия. Обусловлена большой потерей белка через раневую поверхность и реакцией организма на инфекцию. Продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. Раны с большим количеством гнойного отделяемого. Заживление ожогов приостанавливается, участки эпителизации уменьшаются или исчезают.

Характерна лихорадка с большими колебаниями температуры тела. Больной вялый, страдает от нарушения сна. Аппетит отсутствует. Отмечается значительное снижение веса (в тяжелых случаях возможна потеря 1/3 массы тела). Мышцы атрофируются, уменьшается подвижность суставов, усиливается кровоточивость. Развиваются пролежни. Смерть наступает от общих инфекционных осложнений (сепсиса, пневмонии). При благоприятном варианте развития событий ожоговая болезнь заканчивается восстановлением, во время которого раны очищаются и закрываются, а состояние больного постепенно улучшается.

Первая помощь

Необходимо как можно быстрее прекратить контакт с повреждающим агентом (пламенем, паром, химическим веществом и т. д.). При термических ожогах разрушение тканей из-за их нагрева продолжается некоторое время после прекращения разрушающего воздействия, поэтому обожженную поверхность нужно охлаждать льдом, снегом или холодной водой в течение 10-15 минут. Затем аккуратно, стараясь не повредить рану, срезают одежду и накладывают чистую повязку. Свежий ожог нельзя смазывать кремом, маслом или мазью – это может усложнить последующую обработку и ухудшить заживление раны.

При химических ожогах нужно обильно промыть рану проточной водой. Ожоги щелочью промывают слабым раствором лимонной кислоты, ожоги кислотой – слабым раствором питьевой соды. Ожог негашеной известью водой промывать нельзя, вместо этого следует использовать растительное масло. При обширных и глубоких ожогах больного необходимо укутать, дать обезболивающее и теплое питье (лучше – содово-солевой раствор или щелочную минеральную воду). Пострадавшего с ожогом следует как можно быстрее доставить в специализированное мед. учреждение.

Лечение

Местные лечебные мероприятия

Закрытое лечение ожогов

Прежде всего производят обработку ожоговой поверхности. С поврежденной поверхности удаляют инородные тела, кожу вокруг раны обрабатывают антисептиком. Большие пузыри подрезают и опорожняют, не удаляя. Отслоившаяся кожа прилипает к ожогу и защищает раневую поверхность. Обожженной конечности придают возвышенное положение.

На первой стадии заживления применяют препараты с обезболивающим и охлаждающим действием и лекарственные средства для нормализации состояния тканей, удаления раневого содержимого, профилактики инфекции и отторжения некротических участков. Используют аэрозоли с декспантенолом, мази и растворы на гидрофильной основе. Растворы антисептиков и гипертонический раствор применяют только при оказании первой помощи. В дальнейшем их использование нецелесообразно, поскольку повязки быстро высыхают и препятствуют оттоку содержимого из раны.

При ожогах IIIА степени струп сохраняют до момента самостоятельного отторжения. Вначале накладывают асептические повязки, после отторжения струпа – мазевые. Цель местного лечения ожогов на второй и третьей стадии заживления – защита от инфекции, активизация обменных процессов, улучшение местного кровоснабжения. Применяют лекарственные средства с гиперосмолярным действием, гидрофобные покрытия с воском и парафином, обеспечивающие сохранение растущего эпителия при перевязках. При глубоких ожогах проводится стимуляция отторжения некротических тканей. Для расплавления струпа используют салициловую мазь и протеолитические ферменты. После очищения раны выполняют кожную пластику.

Открытое лечение ожогов

Проводится в специальных асептических ожоговых палатах. Ожоги обрабатывают высушивающими растворами антисептиков (раствор марганцовки, бриллиантового зеленого и пр.) и оставляют без повязки. Кроме того, открыто обычно лечат ожоги промежности, лица и других областей, на которые сложно наложить повязку. Для обработки ран в этом случае используют мази с антисептиками (фурацилиновая, стрептомициновая).

Возможна комбинация открытого и закрытого способов лечения ожогов.

Общие лечебные мероприятия

У пациентов со свежими ожогами повышается чувствительность к анальгетикам. В раннем периоде наилучший эффект обеспечивается частым введением малых доз обезболивающих препаратов. В последующем может потребоваться увеличение дозы. Наркотические анальгетики угнетают дыхательный центр, поэтому вводятся травматологом под контролем дыхания.

Подбор антибиотиков осуществляется на основании определения чувствительности микроорганизмов. Профилактически антибиотики не назначают, поскольку это может привести к образованию устойчивых штаммов, невосприимчивых к антибактериальной терапии.

В ходе лечения необходимо возместить большие потери белка и жидкости. При поверхностных ожогах более 10% и глубоких более 5% показана инфузионная терапия. Под контролем пульса, диуреза, артериального и центрального венозного давления пациенту вводят глюкозу, питательные растворы, растворы для нормализации кровообращения и кислотно-щелочного состояния.

Реабилитация

Реабилитация включает в себя мероприятия по восстановлению физического (лечебная гимнастика, физиотерапия) и психологического состояния пациента. Основные принципы реабилитации:

- раннее начало;

- четкий план;

- исключение периодов длительной неподвижности;

- постоянное наращивание двигательной активности.

По окончании периода первичной реабилитации определяется необходимость дополнительной психологической и хирургической помощи.

Ингаляционные поражения

Ингаляционные поражения возникают в результ