Головокружение при эмоциональной лабильности

Психогенное головокружение

В настоящее время практически исчезли такие «классические» функциональные расстройства нервной системы, как истерические параличи и слепота. На их место пришли, главным образом, соматоформные расстройства, в том числе проявляющиеся головокружением, имеющие тенденцию к затяжному течению. Статистика обращений в клинику нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова пациентов с жалобами на головокружение показывает, что психогенное головокружение занимает третье место среди других клинических форм. При этом оно может развиться в рамках депрессивного или невротического состояния, шизофрении, панической атаки, фобии, истерии, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы и пр.

Несмотря на то, что психогенное головокружение всегда должно оставаться диагнозом исключения, важна своевременная диагностика этого состояния, разъяснение пациенту причин его жалоб, назначение адекватного лечения. Ниже будет рассмотрен один из самых частых вариантов психогенного головокружения, встречающегося в клинической практике, — фобическое постуральное головокружение.

Фобическое постуральное головокружение

Под «фобическим постуральным головокружением» (ФПГ) понимают клинический синдром, включающий, во-первых, головокружение, описываемое пациентами, как «туман в голове», неустойчивость, чувство опьянения, которые, как правило, связаны с особыми условиями (спуск по лестнице, прогулки по оживленной улице, ночное время суток) или ситуациями, которые воспринимаются больным, как провоцирующие факторы (нахождение в метро, общественном месте, вождение машины), во-вторых, тревожность и вегетативные реакции (тошнота, рвота, лабильность пульса и артериального давления) и, в-третьих, избегающее поведение в отношении этих ситуаций при отсутствии объективных клинических признаков органических неврологических расстройств.

ФПГ типично для обсессивно-компульсивных личностей и обычно развивается после значительного раздражения вестибулярного аппарата (в особенности при доброкачественном пароксизмальном позиционной головкружении, вестибулярном нейроните) или стресса.

Клиника

ФПГ характеризуется приступами нарушения равновесия, страха, которые возникают без наличия эпизодов реальных падений (возможны падения, предшествующие формированию вторичного ФПГ), но с формированием избегающего поведения.

Выраженность симптомов уменьшается при отвлечении пациента, а также после приема небольших доз алкоголя, у некоторых пациентов — во время занятий спортом. Качество жизни пациентов с ФПГ значительно снижается по мере генерализации вегетативно-соматических симптомов и нарастания социальной дезадаптации больного. В преморбидной структуре характера выявляются преимущественно обсессивные черты и перфекционизм, предрасполагающие к формированию стабильных навязчивых расстройств и психогенных депрессий.

Проявления ФПГ во многом соответствует структуре панического расстройства, включая периодические приступы тревоги, навязчивый страх повторения приступа, сопровождающегося головокружением, а также избегающее поведение. Следует, однако, иметь в виду, что страх повторного головокружения с избегающим поведением может наблюдаться и у пациентов с вестибулярными дисфункциями, что позволяет выделять первичное и вторичное паническое расстройство, развивающееся на основе отологической патологии.

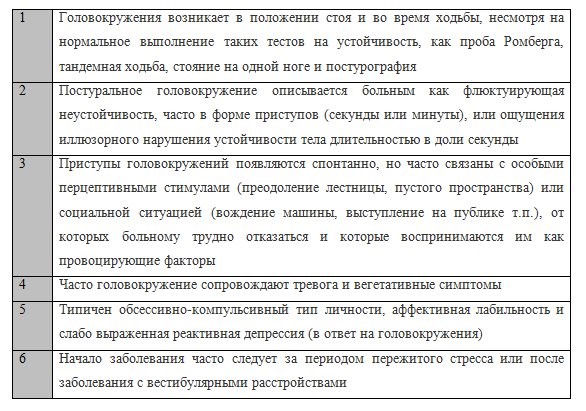

Диагностика. Для дифференциальной диагностики важно провести комплексное обследование таких пациентов (МРТ головного мозга, консультация невролога, ЛОР-врача), исключить возможную сопутствующую соматическую патологию (эндокринные расстройства, анемический синдром, аритмии и т.д.), убедить пациента в доброкачественном характере его заболевания. Ведь подчас такие больные оказываются без помощи специалистов: оториноларингологии исключают свою патологию, терапевты и неврологи также не находят каких-либо значимых отклонений, что еще более фиксирует пациента на собственных переживаниях, формируя ощущение наличия у него «редкой, непонятной» болезни с сомнительным прогнозом на выздоровление. Критерии диагностики ФПГ приведены в таблице.

Лечение

В основе терапии пациентов с ФПГ должно лежать сочетание лекарственных и нелекарственных (психотерапия, вестибулярная и дыхательная гимнастика) методов лечения. Препаратами первого ряда являются антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — пароксетин, венлафаксин — и трициклические антидепрессанты — амитриптилин). Также используются бензадиазепины (феназепам, диазепам, алпразолам др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина). В качестве дополнительной терапии используют препарат бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном. Обязательным является лечение фоновой соматической и неврологической патологии, которая приводит к ухудшению постуральной и вестибулярной функций (например, лечение сахарного диабета, дефицита витамина В12, гипо- или гипертиреоза).

← Назад

Источник

Эмоциональная лабильность

Повышенная эмоциональная лабильность — это психопатологический симптом, характеризующийся легкостью развития аффективной реакции в ответ на слабые и умеренные раздражители. Пациентам свойственна плаксивость, пугливость, вспышки раздражения и гнева, смущение, открытая демонстрация радости. Настроение переменчивое, эмоции выраженные, на пике переживаний снижается самоконтроль и способность объективно оценивать ситуацию. Основной диагностикой занимается психиатр, используется метод беседы, наблюдения и психологическое тестирование. Лечение включает индивидуальную и групповую психотерапию, семейное консультирование, медикаментозную коррекцию.

Понятие «лабильность» переводится как «нестабильность, подвижность». Термин широко употребляется в физиологии для обозначения скорости реакции клеток и тканей на воздействие раздражителя. В психологии и психиатрии повышенная эмоциональная лабильность понимается как патологическое свойство психики давать неадекватно выраженный аффект на внешнее событие. Она может быть центральным проявлением болезни (при расстройстве личности) или одним из симптомов церебрастенического синдрома, сосудистых болезней мозга, эндокринных патологий. Эпидемиологические показатели составляют от 2 до 5%. Лабильность эмоций наиболее характерна для детей и пожилых людей.

Причины эмоциональной лабильности

Расстройство выраженности эмоций возникает на фоне нарушений работы центральной нервной системы. Провоцирующими факторами становятся социально-психологические негативные воздействия и соматические заболевания, косвенно либо напрямую влияющие на функции ЦНС. К наиболее распространенным причинам неустойчивости эмоциональной сферы относятся:

- Продолжительный стресс. Длительное психоэмоциональное напряжение истощает способность организма к саморегуляции. Аффективная лабильность формируется при периодическом недосыпе, интенсивных физических и умственных нагрузках, межличностных конфликтах.

- Психотравмирующая ситуация. Эмоциональная неустойчивость развивается как реакция на неожиданное неблагоприятное событие. Причиной может стать смерть близкого человека, развод, акт насилия.

- Эндокринный дисбаланс. Гормоны оказывают влияние на работу отделов мозга, отвечающих за эмоции и контроль поведения. Эмоциональная нестабильность нередко наблюдается у подростков в период полового созревания, беременных женщин, людей с патологиями щитовидной железы, надпочечников.

- Сосудистые заболевания. Факторами риска являются гипотония, гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга, церебральная форма болезни Бюргера. В основе аффективных нарушений лежит изменение кровоснабжения нервной ткани

- Неврологические заболевания. Эмоциональная лабильность выступает симптомом органических поражений мозга. Обнаруживается при черепно-мозговых травмах, опухолях, нейроинфекциях, тяжелых интоксикациях.

- Психические расстройства. Неустойчивость эмоций сопровождает большинство неврозов, психопатий, деменций. Является центральным симптомом при эмоционально-лабильном расстройстве.

Патогенез

Эмоции отражают непосредственное отношение человека к объектам и ситуациям. Их выраженность и направленность является важным компонентом процесса познания окружающего мира и собственного состояния. Повышенная эмоциональная лабильность — нарушение интенсивности аффективных переживаний. Она возникает при дисбалансе процессов возбуждения и торможения в нервной системе с преобладающим сдвигом в сторону гиперактивации. Ускоряется нейронная передача сигнала, целенаправленность снижается. Выраженность эмоционального отклика становится неадекватной силе раздражителя. При этом содержание, направленность переживаний соответствуют ситуации. Например, недолгое расставание с близким человеком вызывает приступ рыданий и плача, не поддающийся контролю.

Симптомы эмоциональной лабильности

Основные проявления — чрезмерная эмоциональность, частые перепады настроения. Наиболее заметна повышенная слезливость. Плач провоцируется печальными и приятными событиями — просмотром мелодрамы, наблюдением за детской игрой, душевным разговором. Реакции такого типа характерны для сосудистых патологий, органических заболеваний мозга, астенического синдрома. Вспышки гнева и ярости неконтролируемы, но быстро угасают. Возникают в повседневных бытовых ситуациях, сопровождающихся фрустрацией, неудовлетворенностью. Нередко становятся причиной импульсивных агрессивных и аутоагрессивных действий — в приступе гнева пациенты кричат на детей, стучат кулаками по столу, наносят себе ушибы, провоцируют скандалы.

Другой распространенный симптом — чувствительность к возражениям, критике, грубости, нетерпимость к мнению других. Возникает неконтролируемое стремление доказывать собственную правоту, устанавливать справедливость, спорить. На высоте аффекта гневливость может внезапно смениться смехом или плачем. Больным свойственна повышенная утомляемость, слабость, сниженная работоспособность. Сон после переживаний поверхностный, неспокойный, с частыми пробуждениями. Трудности концентрации внимания, быстрая смена настроения влияют на способность увлекаться каким-либо делом, достигать целей. Пациенты часто находятся в поиске своего призвания, пробуют разные виды деятельности. Им недостает упорства и целенаправленности.

Эмоциональную лабильность характеризуют частые перепады настроения

Осложнения

При отсутствии лечения эмоционально лабильные больные испытывают постоянное психическое напряжение и усталость, провоцируют конфликты с окружающими. Зачастую такое состояние приводит к депрессии, суицидальным мыслям, изоляции от общества. Нервное истощение проявляется хронической усталостью, развитием или обострением соматических заболеваний. Снижение мотивации, целенаправленности препятствует самостоятельному обращению пациентов за медико-психологической помощью. При развитии осложнений они нуждаются в организующей и стимулирующей помощи родственников.

Диагностика

При обследовании больных с эмоциональной лабильностью основное внимание уделяется причинам этого симптома, определению базового заболевания. Наличие аффективной нестабильности выявляет психиатр, для проведения дифференциальной диагностики назначаются консультации специалистов соматического профиля: терапевта, невролога, эндокринолога, кардиолога. Специфическими методами исследования являются:

- Клиническая беседа. Больные часто говорят о повышенной плаксивости, вспышках гнева, раздражительности, невозможности контролировать аффективные реакции, несмотря на понимание их утрированности, необоснованности. Нередко эти симптомы сопровождаются ссорами на работе и дома, общей подавленностью, депрессией.

- Наблюдение. Беседа с врачом является стрессовой ситуацией для пациентов, поэтому вызывает повышенную напряженность. Пациенты чересчур эмоционально реагируют на вопросы специалиста: не могут подобрать слов от волнения, плачут, легко поддаются на конфликтную провокацию. В поведении неусидчивы, совершают навязчивые действия для снятия напряжения (покачивают ногой, постукивают карандашом об стол, перебирают пальцами край одежды).

- Психодиагностика. Специалист выполняет исследование эмоционально-личностной сферы, используя комплексные опросники (СМИЛ, 16-факторный опросник Кеттелла, опросник Айзенка), а также проективные методики (рисунок человека, метод цветовых выборов). По результатам психолог оценивает наличие эмоциональной лабильности, депрессии, выявляет вероятность личностных расстройств, неврозов. При подозрении на астенический синдром проводит пробы на оценку работоспособности (корректурная проба, таблицы Шульте).

Лечение эмоциональной лабильности

Для восстановления стабильности эмоционально-волевой сферы необходимо определить основное заболевание и провести его комплексное лечение. Таким образом, этиотропная терапия может осуществляться психиатром, неврологом, эндокринологом, терапевтом, кардиологом и врачами других специальностей, включать в себя консервативные и хирургические процедуры. К методам специфического лечения относятся:

- Индивидуальная психотерапия. Сеансы направлены на выявление внутренних конфликтов, страхов, коррекцию самовосприятия, восстановление контроля над собственным телом и его реакциями. Используются методы когнитивно-поведенческой терапии, аутотренинг с релаксацией, арт-терапия.

- Групповая психотерапия. Посещение тренингов дает возможность улучшить социальную адаптацию пациентов, повысить уверенность в себе, восстановить целенаправленность и мотивацию к деятельности. В группе больной осваивает навыки эффективной коммуникации, разрешения конфликтов, имеет возможность наблюдать и анализировать реакции окружающих.

- Консультирование. Психотерапевт рассказывает членам семьи о причинах эмоциональной лабильности, особенностях проявлений, прогнозе. Дает рекомендации о том, как реагировать на колебания настроения пациента, как скорректировать отношения и режим дня для ускорения выздоровления.

- Медикаментозная коррекция. Показано применение препаратов, позволяющих снизить тревожность, напряженность, депрессию, восстановить эмоциональное спокойствие. Врач-психиатр назначает транквилизаторы, седативные средства, антидепрессанты, а при выраженных поведенческих нарушениях — нейролептики в минимальной дозировке.

Групповая психотерапия

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от течения основного заболевания, но грамотный подход к лечению всегда позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов, компенсировать симптомы эмоционального нарушения навыками релаксации и саморегуляции. Наиболее эффективный способ профилактики заключается в рациональной организации режима работы и отдыха. Периоды интенсивной умственной работы должны сменяться физическими нагрузками (лучше на свежем воздухе). При признаках утомления необходимо сделать перерыв, переключиться на другой вид деятельности. Обязателен полноценный сон с темное время суток и правильное питание.

Источник

Функциональное (психогенное) головокружение (обзор литературы)

Чувство страха, тревоги, дереализации и деперсонализации и функциональное головокружение

Ключевую роль в патогенезе функционального головокружения придают тревожным нарушениям (тревоге и чувству страха), которые представляет собой с одной стороны причину, а с другой — следствие клинических проявлений ФГ.

Многочисленные исследования показали, что вестибулярные расстройства обладают максимально выраженной анксиогенностью, т.е. способностью вызывать страх и тревогу. Так острое вестибулярное головокружение (например, при ДППГ, вестибулярном нейроните или инсульте) вызывает значительно больший страх, чем острые неврологические нарушения (атаксия, парезы, глазодвигательные расстройства), не сопровождаемые ощущением головокружения [34]. Вестибулярные расстройства значительно чаще, чем другие неврологические синдромы, осложняются формированием агорафобии и других психических расстройств. Паника, тревога, депрессия и соматоформные расстройства часто встречаются у пациентов с вестибулярной дисфункцией [12, 35, 36].

С другой стороны, такие психические нарушения, как генерализованное тревожное расстройство, панические расстройства, агорафобия, соматоформные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия могут проявляться ощущением невестибулярного головокружения. Наиболее сильным невестибулярным головокружением сопровождаются панические расстройства [37]. Именно панические расстройства наиболее изучены с точки зрения вестибулярных нарушений [21, 38-40]. В диагностических критериях DSM-III-V «ощущение головокружения» включено в 13 основных симптомов, определяющих структуру панической атаки. По данным разных авторов, во время приступа панической атаки от 50% до 100% пациентов предъявляют жалобы на головокружение [10, 41, 42]. Клиницистам хорошо известно, что многие больные с ПР жалуются на постоянное головокружение и вне ПА. В литературе дискутируются две возможные причины, по которым больные с ПР испытывают ощущения, описываемые ими как головокружение:1) существование у таких пациентов скрытой вестибулярной патологии; 2) появление ощущений головокружения вследствие гипервентиляции и изменений мозгового кровотока с последующей их фиксацией [43]. Скрытые вестибулярные нарушения при тщательном инструментальном и клиническом нейровестибулярном исследовании выявляются у 60% пациентов с ПР [40]. При сравнении групп больных ПР с жалобами на головокружение и без них обнаружено значимое преобладание конституциональной вестибулопатии в первой группе [44]. Вторая гипотеза (о роли гипервентиляции в формировании последующего невестибулярного головокружения) была подтверждена Bresseleers J. с соват., которые показали, что гипервентиляция, вызывая гипокапнию, приводит к снижению скорости кровотока в средней мозговой артерии , что сопровождается ощущениями «легкости в голове» и «чувства нереальности», интерпретируемыми больными как «головокружение» [43]. Примечательно, что даже при однократном экспериментальном моделирование такой ситуации у здоровых людей быстро происходит формирование условно-рефлекторной связи ощущений головокружения и ситуации, в которой проводился эксперимент. Авторы делают вывод, что для повторных эпизодов панической атаки не требуется изменений кровотока в средней мозговой артерии, а достаточно ассоциативной связи с ситуацией первого эпизода ПА. Отмечено, что именно при вестибулярной панике агорафобия формируется раньше и быстрее, а её выраженность достоверно больше, чем у больных ПР без головокружения [44, 45].

Дереализация, деперсонализация и вестибулярные расстройства

Показано, что тревога у больных с вестибулярными нарушениями тесно связана с феноменами дереализации и деперсонализации [46, 47]. В свою очередь эти ощущения взаимосвязаны с такими когнитивными функциями, как навигация, ориентация в пространстве, осознание собственного тела и, наконец, осознание самого себя. Вестибулярные расстройства вызывают нарушения восприятия пространства, своего тела, окружающего мира т.е. нарушение форм телесного самоосознания, которое включает нарушение образа тела и схемы тела.

В эксперименте оказалось, что калорическая вестибулярная стимуляция способна вызвать ощущения деперсонализации и дереализации. Причем эти ощущения наблюдались как у здоровых испытуемых, так и у пациентов с вестибулярными расстройствами (в значительно большей степени) [48, 49].

При обследовании пациентов с симптомами деперсонализации и дереализации при помощи функционального МРТ были обнаружены изменения, локализующиеся в сенсорной коре и зонах, отвечающих за осознание схемы тела (нижнетеменная кора) [49]. Предполагается, что вестибулярные расстройства создают сенсорный конфликт или рассогласование в мультисенсорных областях мозга, нарушая восприятие своего тела в пространстве [29]. Эта зона в настоящее время признается многими исследователями, как одна из областей мозга, отвечающих за когнитивный процесс, обозначенный в психологии как self-agency («я как действие»). Этот термин отражает ощущение контролирования своих собственных действий и, через них, событий во внешнем мире. Ключевым для реализации этого когнитивного процесса является совпадение реальных результатов движения с ожидаемыми результатами, основанными на предшествующем опыте аналогичных движений. Если реальные и ожидаемые результаты совпадают, то действие осознаётся как произвольное, если не совпадают, то движение воспринимается как непроизвольное и возникает ощущение неустойчивости или головокружения [50, 51].

Эмоциональные расстройства и личностные структуры пациентов с ФГ

Пациенты, страдающие функциональным головокружением, имеют определенные личностные особенности. Среди них — нейротизм, интраверсия, перфекционизм, обсессивно-компульсивные черты, тревожная сенситивность и склонность к депрессии. Напротив, люди жизнерадостные, оптимистичные, удовлетворенные жизнью и собой и уверенные в себе имеют значительно меньший риск заболеть функциональными расстройствами вообще и ФГ в частности [7, 52-55].

У пациентов с анамнезом предсуществующих тревожных расстройств и тех, кто испытывает выраженный страх при остром развитии вестибулярных симптомов, риск развития ФГ больше, чем у тех, у которых страх при появлении первых проявлений вестибулярных нарушений менее выражен [56, 57]. В то же время следует отметить, что у 40% пациентов с функциональным головокружением не выявляются ни тревожные расстройства, ни постоянная тревога, и у этих больных не развивается связанные с тревогой когнитивные нарушения в виде тревожного ожидания и избегательного поведения.

Патогенез функционального головокружения

Детальные механизмы ФГ неизвестны. Полагают, что в основе ФГ лежит рассогласование между реальными и ожидаемыми результатами движения. Ожидание результатов того или иного движения формируется на основе предшествующего опыта аналогичных движений. Если реальные и ожидаемые результаты движений совпадают, то действие осознаётся как произвольное, если не совпадают, то движение воспринимается как непроизвольное и возникает ощущение неустойчивости или невестибулярного головокружения [50, 51]. Например, чтобы воспринимать окружающее пространство неподвижным необходимо адаптироваться к постоянным небольшим непроизвольным движениям, которые совершают голова и глазные яблоки. В норме мозг, используя предыдущий опыт, «вычитает» или игнорирует эти движения, вследствие чего, несмотря на постоянное смещение изображения на сетчатке, окружающий мир воспринимается неподвижным. Аналогичным образом человек в норме не замечает непроизвольных колебаний, совершаемых телом для поддержания устойчивости. Здоровый человек не сомневается, что может стоять абсолютно неподвижно, хотя очевидно, что тело постоянно совершает небольшие разнонаправленные движения. Бессознательная способность игнорировать эти движения формируется на основе предшествующего опыта. Наглядным примером такого рассогласования могут быть ощущения, которые испытывают здоровые люди, ступая на неподвижный эскалатор. Мгновенная потеря равновесия обусловлена несовпадением реального ощущения от неподвижного эскалатора с предшествующим опытом, говорящим, что эскалатор должен двигаться.

Одним из следствий этих нарушений становится формирование стрессовой стратегии поддержания равновесия. Для поддержания устойчивого вертикального положения тела и сохранения его в сложных ситуациях (при закрытых глазах, на льду, на высоте и т.д.) активизируются многочисленные антигравитационные мышцы. В результате поза становится более устойчивой, хотя и более напряженной. Показано, что больные, страдающие функциональным головокружением, используют эти стрессовые стратегии поддержания равновесия большую часть времени, то есть даже в отсутствии реальной опасности.

Возможной причиной рассогласования, лежащего в основе ФГ, может быть постоянный «тревожный» контроль за собственной постуральной устойчивостью из-за страха перед возможным падением. Страх может сформироваться, например, вследствие перенесенного приступа вестибулярного головокружения, обморока, панической атаки. Любые ситуации, приводящие к напряжению постуральных механизмов, вызывают усиление ощущения неустойчивости, нестабильности, воспринимаемой как головокружение. В результате обычная ходьба, пересечение открытых пространств или посещение многолюдных мест сопровождается усилением чувством головокружения.

Вышеописанные особенности постурального контроля отражаются и на результатах исследования равновесия пациентов с ФГ. Так, постурографический анализ показывает, что у этих пациентов заметно увеличиваются колебания тела в положении стоя, что объясняется одновременным напряжением мышц сгибателей и разгибателей стоп, как выражение стрессовой стратегии поддержания равновесия. При этом более сложные тесты на устойчивость пациенты с ФГ выполняют не хуже здоровых испытуемых [58].

В настоящее время доказано, что при функциональном головокружении основная мозговая дисфункция связана с нарушением осознавания (осознанной перцепцией) постуральных сигналов. Для функционального головокружения, как и для других функциональных синдромов, предложена трёхчленная концепция патогенеза, которая основана на анализе когнитивных функций. Первым её звеном является изменение такой важнейшей когнитивной функции как внимание. Речь идёт о смещении фокуса внимания, направленного на внутренние перцептивные процессы в собственной телесности («self-focused attention»). Другим звеном патогенеза, обозначаемым в англоязычной литературе термином «приор» («prior»), является процесс, осуществляющий предсказания (предвосхищение) ожидаемых (сенсорных) данных и сравнивающий их с фактическими данными, поступающими из окружения. Как оказалось, ожидания пациента («prior-убеждения») играют, важную роль в переживании сенсорных сигналов и изменении их осознания. Ярким проявлением этого когнитивного механизма является хорошо всем известный плацебо-эффект. Третий когнитивный механизм, называемый «self-agency», порождает ощущение непроизвольности возникшего ощущения головокружения [55].

Источник