Головокружение при паническом расстройстве

Головокружение, жар и даже удушье: симптомы панических атак и как с ними бороться

14 февраля 2020

Тревожные расстройства — нередкое для жителей мегаполисов явление. Редакция WMJ.ru пообщалась с врачом-психотерапевтом и узнала все о панических атаках из первых уст. Подробности — в нашем материале!

Что такое паническая атака

Паническая атака — это приступ внезапного страха и сильной тревоги без видимых на то причин. Источники возникновения панического расстройства до конца не ясны. Впрочем, считается, что заболевание имеет генетическую предрасположенность и чаще поражает представительниц прекрасного пола. Женщины более расположены к паническим атакам и страдают от этого расстройства в 2-3 раза чаще, чем мужчины.

Панические атаки не могут привести к смерти, несмотря на то что именно такое ощущение чаще всего их сопровождает. Чем чаще случаются приступы, тем хуже становится качество жизни. Люди, которые неоднократно сталкивались с приступами паники, становятся все более тревожными и подсознательно стараются избегать мест или ситуаций, где и когда они поддавались страху. Те, кто хоть раз пережил приступ в ночное время, впоследствии сталкиваются с расстройствами сна.

Каковы симптомы панической атаки

Панической атакой называют случай приступа страха с чувством неминуемой гибели или тревогой, сопровождающийся определенными симптомами. Чаще всего к ним относятся: учащенное сердцебиение и пульс, потливость, озноб или ощущение жара, тремор, нехватка воздуха и удушье, головокружение, обморок, страх смерти и другие. Если присутствуют 4 симптома из перечисленных, можно говорить о приступе панической атаки.

Что делать в случае панической атаки

Самое главное, что нужно сделать при панической атаке, — переключить внимание. Для отвлечения подойдет любой способ. Если приступ застал тебя в общественном месте, то можно сжимать и разжимать кулаки, потереть мочки ушей или переступать с ноги на ногу. Если паника застала врасплох в домашней обстановке, попробуй включить музыку, начать выполнять домашние дела: мыть посуду, протирать пыль. Подойдет любое занятие, включающее работу мышц и требующее внимания.

Поскольку паническая атака сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением духоты, то не лишним будет сделать пару глотков воды и сконцентрироваться на дыхании. Лучше всего освоить несколько техник, которые позволят быстро снять напряжение. В случае приступа начни с выдоха — замедли его, и пульс тоже замедлится. Соотношение длины вдоха и выдоха должно быть 1:2. Можешь поэкспериментировать и выбрать ту технику, которая поможет именно тебе. Отвлечься от паники поможет и смартфон. Игры, социальные сети — все это переключит внимание и отвлечет от панической атаки.

Чем обычная тревога отличается от панической атаки

Механизм, запускающий паническую атаку, не отличается от того, что вызывает обычную тревогу, — и то и другое есть психофизическая реакция на опасность. Отличие заключается в том, что паническая атака — это реакция на опасность при отсутствии опасности. Тем не менее ложная тревога запускает тот же каскад реакций, что и обычная тревога, — активизируется симпатическая система, происходит выброс адреналина.

Паническая атака может произойти на фоне избыточной физической нагрузки, переутомления и истощения, а также на фоне злоупотребления стимуляторами и алкоголем. Кроме того, спровоцировать приступ может стресс и конфликтные нерешенные ситуации. Недостаточное понимание собственных переживаний и чувств, склонность к избеганию негативных эмоций и их игнорирование также повышают уязвимость к паническому расстройству.

Что делать, чтобы паническая атака не переросла в паническое расстройство

Паническое расстройство характеризуется рядом симптомов, одним из которых является паническая атака. Для того чтобы поставить диагноз «паническое расстройство», необходимо, чтобы панические эпизоды проявлялись постоянно на протяжении месяца и не были связаны с угрозами, опасностями и перенесенными заболеваниями. Кроме того, приступы должны сопровождаться следующими симптомами: беспокойство по поводу повторения атак, утрата контроля над собой, резкое изменение поведения.

Как лечить панические атаки и когда стоит обратиться к специалисту

Обращение к специалисту при повторяющихся панических атаках обязательно. Терапия подбирается индивидуально и, как правило, включает психотерапевтическую работу и лекарственную терапию. Психотерапия подразумевает под собой различные методики, направленные на осознание и понимание причин возникновения проблем, обучение способам борьбы с симптомами заболевания, методам расслабления. Психотерапия может проходить в виде индивидуальных встреч с психотерапевтом или в форме занятий в группе с другими пациентами. Лекарственная терапия панического расстройства проводится различными препаратами, способствующими снижению уровня тревоги и страха. Назначение, коррекция дозировок и отмена лечения должны обязательно проводиться под контролем врача.

В терапии панических атак могут помочь и современные нейротехнологии. Разработаны методики нейрофидбек-тренингов для пациентов с паническим расстройством. Во время тренингов пациенты учатся управлять своим эмоциональным состоянием, у них формируются новые нейронные связи, снижается уровень тревоги. Помимо профессиональной̆ помощи, в лечении и профилактике панических атак существенную роль играет образ жизни. Постарайся не злоупотреблять алкоголем и кофеином, больше отдыхай, займись спортом, лучше йогой.

Источник: https://www.wmj.ru/krasota/telo/golovokruzhenie-zhar-i-dazhe-udushe-simptomy-panicheskikh-atak-i-kak-s-nimi-borotsya-razbiraem-s-vrachom.htm

Назад к списку

Источник

Психогенное головокружение

В настоящее время практически исчезли такие «классические» функциональные расстройства нервной системы, как истерические параличи и слепота. На их место пришли, главным образом, соматоформные расстройства, в том числе проявляющиеся головокружением, имеющие тенденцию к затяжному течению. Статистика обращений в клинику нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова пациентов с жалобами на головокружение показывает, что психогенное головокружение занимает третье место среди других клинических форм. При этом оно может развиться в рамках депрессивного или невротического состояния, шизофрении, панической атаки, фобии, истерии, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы и пр.

Несмотря на то, что психогенное головокружение всегда должно оставаться диагнозом исключения, важна своевременная диагностика этого состояния, разъяснение пациенту причин его жалоб, назначение адекватного лечения. Ниже будет рассмотрен один из самых частых вариантов психогенного головокружения, встречающегося в клинической практике, — фобическое постуральное головокружение.

Фобическое постуральное головокружение

Под «фобическим постуральным головокружением» (ФПГ) понимают клинический синдром, включающий, во-первых, головокружение, описываемое пациентами, как «туман в голове», неустойчивость, чувство опьянения, которые, как правило, связаны с особыми условиями (спуск по лестнице, прогулки по оживленной улице, ночное время суток) или ситуациями, которые воспринимаются больным, как провоцирующие факторы (нахождение в метро, общественном месте, вождение машины), во-вторых, тревожность и вегетативные реакции (тошнота, рвота, лабильность пульса и артериального давления) и, в-третьих, избегающее поведение в отношении этих ситуаций при отсутствии объективных клинических признаков органических неврологических расстройств.

ФПГ типично для обсессивно-компульсивных личностей и обычно развивается после значительного раздражения вестибулярного аппарата (в особенности при доброкачественном пароксизмальном позиционной головкружении, вестибулярном нейроните) или стресса.

Клиника

ФПГ характеризуется приступами нарушения равновесия, страха, которые возникают без наличия эпизодов реальных падений (возможны падения, предшествующие формированию вторичного ФПГ), но с формированием избегающего поведения.

Выраженность симптомов уменьшается при отвлечении пациента, а также после приема небольших доз алкоголя, у некоторых пациентов — во время занятий спортом. Качество жизни пациентов с ФПГ значительно снижается по мере генерализации вегетативно-соматических симптомов и нарастания социальной дезадаптации больного. В преморбидной структуре характера выявляются преимущественно обсессивные черты и перфекционизм, предрасполагающие к формированию стабильных навязчивых расстройств и психогенных депрессий.

Проявления ФПГ во многом соответствует структуре панического расстройства, включая периодические приступы тревоги, навязчивый страх повторения приступа, сопровождающегося головокружением, а также избегающее поведение. Следует, однако, иметь в виду, что страх повторного головокружения с избегающим поведением может наблюдаться и у пациентов с вестибулярными дисфункциями, что позволяет выделять первичное и вторичное паническое расстройство, развивающееся на основе отологической патологии.

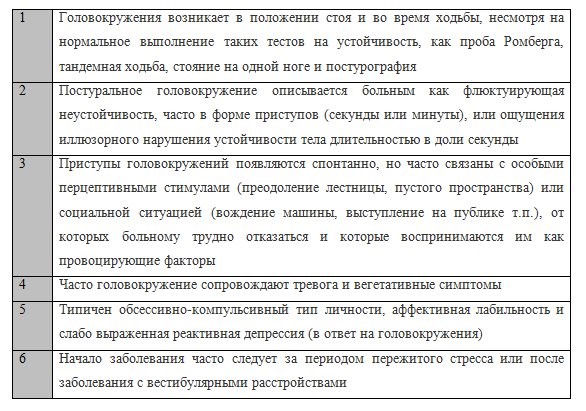

Диагностика. Для дифференциальной диагностики важно провести комплексное обследование таких пациентов (МРТ головного мозга, консультация невролога, ЛОР-врача), исключить возможную сопутствующую соматическую патологию (эндокринные расстройства, анемический синдром, аритмии и т.д.), убедить пациента в доброкачественном характере его заболевания. Ведь подчас такие больные оказываются без помощи специалистов: оториноларингологии исключают свою патологию, терапевты и неврологи также не находят каких-либо значимых отклонений, что еще более фиксирует пациента на собственных переживаниях, формируя ощущение наличия у него «редкой, непонятной» болезни с сомнительным прогнозом на выздоровление. Критерии диагностики ФПГ приведены в таблице.

Лечение

В основе терапии пациентов с ФПГ должно лежать сочетание лекарственных и нелекарственных (психотерапия, вестибулярная и дыхательная гимнастика) методов лечения. Препаратами первого ряда являются антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — пароксетин, венлафаксин — и трициклические антидепрессанты — амитриптилин). Также используются бензадиазепины (феназепам, диазепам, алпразолам др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина). В качестве дополнительной терапии используют препарат бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном. Обязательным является лечение фоновой соматической и неврологической патологии, которая приводит к ухудшению постуральной и вестибулярной функций (например, лечение сахарного диабета, дефицита витамина В12, гипо- или гипертиреоза).

← Назад

Источник

Психогенное головокружение

Бывает так, что для головокружения нет никаких физиологических причин. Организм, на первый взгляд, здоров и работает прекрасно, однако голова все равно кружится снова и снова. Если что-то подобное происходило и у вас, задумайтесь над тем, что вы чувствовали перед головокружением. Быть может, сильный страх или тревогу? Панику? В таком случае, вполне возможно, что ваше головокружение было психогенным.

Психогенное головокружение — это головокружение, вызванное психологическим или эмоциональным состоянием человека. Иногда его называют мнимым, потому что оно, в отличие от истинного головокружения, не связано с нарушением работы вестибулярного аппарата. [1] Собственно, именно поэтому ощущения при приступах вестибулярного и психогенного головокружения так отличаются: вестибулярное головокружение похоже на движение, вращение, а психогенное — на туман в голове, неустойчивость, страх упасть, предобморочное состояние и т.д. [2][3]

Несмотря на то, что психогенное головокружение возникает из-за эмоциональных проблем, симптомы у него бывают очень даже реальными. Например, отдышка, потливость, шум в ушах, головная боль, учащенное сердцебиение и т.д. [1]

Как понять, что головокружение именно психогенное?

Выяснить это может только специалист. Во время диагностики он должен, в первую очередь, исключить все другие возможные причины головокружения. Для этого ему необходимо узнать у вас как можно больше о том, при каких условиях возникают приступы, как долго они длятся и на что похожи, сопутствуют ли им другие симптомы и т.д. В некоторых случаях может понадобиться дополнительный осмотр нескольких специалистов (отоневролога, кардиолога, гематолога и др), лабораторная и лучевая диагностика, а также дополнительные исследования (например, исследование равновесия или состояния внутреннего уха, ЭКГ и т.д.). [2][3]

После того, как врач убедится в том, что у вас именно психогенное головокружение, необходимо понять, какое именно расстройство его вызвало. Чаще всего это бывают [1]:

Тревожные или тревожно-депрессивные расстройства (они ощущаются, как тревога, постоянные опасения за близких, резкие колебания настроения, беспокойство по мелочам, напряженность, скованность, потеря сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, мышечные и другие боли и т.д.) [4]

Паническое расстройство (для него характерны повторное возникновение панических атак и тревога ожидания нового приступа). [5] Приступы панической атаки ощущаются в виде страха, одышки, сердцебиения, тошноты, слабости, дурноты, предобморочного состояния, страха падения и нарушения равновесия. Паническая атака — одно из наиболее частых тревожных расстройств, которое хотя бы раз в жизни испытывали примерно 3% населения. [6]

Фобическое постуральное головокружение можно описать, как ощущение неустойчивости в форме приступов. Проще говоря, оно похоже на кратковременную потерю равновесия. Оно может возникать спонтанно, но чаще связано с особыми стимулами или ситуациями, которые вызывают страх (т.е. с фобиями). [4][7]

Лечение психогенного головокружения

Проблемой головокружения занимается множество врачей, однако при лечении психогенного головокружения особенно важны консультации невролога и психотерапевта.

Обычно для лечения психогенного головокружения используют комплексную терапию, которая включает в себя как лекарственные (в том числе антидепрессанты), так и нелекарственные методы лечения. [5] Большое значение имеют:

• вестибулярная гимнастика, которая направлена на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата; [7]

• дыхательная гимнастика, которая помогает уменьшить гипервентиляцию (ее проявления включают нехватку воздуха, неудовлетворенность вдохом, невозможность сделать полноценный вдох и т.д.);

• психотерапия.

Давно доказано, что психологическое здоровье человека также важно, как и физиологическое. [4] Помните об этом и обязательно обратитесь к специалисту, если почувствуете головокружение.

Список используемой литературы:

1. Филатова Е. Г. Диагностика и лечение психогенного головокружения // Лечащий врач. -2009. — №5/9. — https://www.lvrach.ru/2009/05/9155798/ (Дата доступа: 18.07.2016).

2. Драпкина О.М., Чапаркина С.М., Ивашкин В.Т. Головокружение в практике врача-интерниста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2007. — №6 (4). — С. 107-114.

3. Замерград М. В. Вестибулярное головокружение// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2009. — № 1. — С. 14-18.

4. Ситдикова А. И. и др. Психогенное головокружение: клинические особенности и принципы диагностики // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т.8. — №6. — С. 76-79.

5. Филатова Е. Г. Тревога в неврологической практике // Леч. нервн. бол. — 2005. — № 1. — С. 7-14.

6. Мельников А. Н., Станько Э. П. Панические атаки у детей и подростков // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2005. — №3 (11). — С. 33-35.

7. Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы. — М.: Эйдос Медиа, 2002. — 832 с. — С. 695-704.

Cоавтор, редактор и медицинский эксперт:

Волобуева Ирина Владимировна

Родилась 17.09.1992.

Образование:

2015 г. — Сумской государственный университет по специализации «Лечебное дело».

2017 г. — Окончила интернатуру по специальности «Семейная медицина» и также защитила магистерскую работу по теме «Особенности развития антибиотикоассоциированной диареи у детей разных возрастных групп».

Источник

Паническое расстройство

Паническое расстройство — психическое расстройство, проявляющееся спонтанными паническими атаками. Частота возникновения панических атак может колебаться от нескольких раз в год до нескольких раз в день. Приступы при паническом расстройстве сопровождаются дереализацией, деперсонализацией, головокружением, потливостью, учащением дыхания и сердцебиения, ярко выраженным неконтролируемым страхом и другими симптомами. Симптомы могут быть однотипными или различаться от одной атаки к другой. Диагноз устанавливается на основании жалоб, истории болезни, результатов специальных тестов и данных дополнительных исследований. Лечение — психотерапия, лекарственная терапия.

Общие сведения

Паническое расстройство (устаревшие названия — вегето-сосудистая дистония с кризовым течением, кардионевроз, нейроциркуляторная дистония) — психическое расстройство, основным проявлением которого являются панические атаки, не связанные с определенной ситуацией или обстоятельствами. Относится к категории широко распространенных психических расстройств. Единичные панические атаки переживает от 10 до 20% населения. Паническим расстройством, по различным данным, страдает от 0,5 до 3% жителей планеты. У женщин данная патология выявляется в 2-5 раз чаще, чем у мужчин.

Паническое расстройство обычно развивается на втором либо третьем десятилетии жизни. Редко возникает у детей и пожилых людей. Отмечается склонность к хроническому волнообразному течению. В 70% случаев данное расстройство осложняется депрессией, в 20% случаев провоцирует медикаментозную зависимость и алкоголизм. Увеличивает вероятность суицида. Лечение панического расстройства осуществляют специалисты в области психотерапии и клинической психологии.

Паническое расстройство

Причины панического расстройства

Существует несколько теорий возникновения данного расстройства. Сторонники генетической теории указывают на наличие наследственной предрасположенности — паническим расстройством страдает 15% близких родственников пациентов. Многие специалисты считают, что развитие расстройства связано с повышением уровня катехоламинов (биогенных аминов, вырабатываемых корой надпочечников). Психоаналитики полагают, что паническое расстройство является следствием неэффективной защиты от бессознательных разрушительных импульсов, вызывающих чувство тревоги.

Наиболее популярной в настоящее время считается когнитивная теория. Последователи этой теории рассматривают паническое расстройство, как результат неправильной интерпретации необычных телесных сигналов. Причиной появления таких сигналов обычно становится переутомление, недосыпание, стресс, похмелье, состояние после острых инфекционных заболеваний или прием большого количества кофеинсодержащих напитков.

Первый приступ при паническом расстройстве возникает из-за необычного дискомфорта: головокружения, сердцебиения, слабости в ногах или затруднения дыхания. Мозг интерпретирует этот дискомфорт, как признак серьезного соматического неблагополучия. Уровень тревоги увеличивается. В кровь больного паническим расстройством выбрасывается большое количество адреналина, влияющего на деятельность вегетативной нервной системы. Это приводит к усилению уже имеющихся симптомов и появлению новых патологических ощущений. В организме возникает вегетативная буря, сопровождаемая катастрофическими мыслями о смерти. Интенсивность тревоги еще больше возрастает, развивается паническая атака.

Необычные, необъяснимые и чрезвычайно неприятные ощущения побуждают больного паническим расстройством выдвигать новые версии происходящего. Количество катастрофических мыслей увеличивается. Кто-то боится умереть, кто-то — сойти с ума, кто-то — опозориться на людях, потеряв контроль над своим поведением. Нередко все перечисленные страхи сочетаются и переплетаются между собой. Из-за страхов пациент все больше концентрируется на сигналах собственного тела. Малейший дискомфорт провоцирует новую паническую атаку. Возникает порочный круг, развивается паническое расстройство.

Симптомы панического расстройства

Основным проявлением панического расстройства являются регулярные или периодические панические атаки. Средняя продолжительность приступа при паническом расстройстве составляет 10 минут, однако возможны как более короткие (от 1 до 5 минут), так и более продолжительные атаки (до получаса и более). Периодичность приступов может существенно колебаться — от нескольких раз в год до нескольких раз в неделю или в день.

Со временем некоторые пациенты, хорошо знакомые с причинами возникновения и симптомами панического расстройства, обучаются частично контролировать свое поведение во время панических атак. Одни больные, чтобы избежать развития развернутого приступа, совершают какие-то действия (считают про себя, ходят по комнате или выходят из комнаты, напрягают и расслабляют мышцы и т. п.). Другие подавляют внешние проявления и переносят интенсивные атаки практически незаметно для окружающих.

Типичным проявлением панического расстройства является неконтролируемый страх. Поначалу пациенты, страдающие данным заболеванием, объясняют этот страх боязнью сойти с ума, умереть или потерять сознание. После изучения причин развития панического расстройства страх уменьшается, но не исчезает полностью и нередко приобретает неопределенный характер («я знаю, что реальной опасности нет, но чувствую, что случится нечто плохое, и не могу допустить, чтобы это случилось»).

В числе других характерных симптомов панического расстройства — головокружение, нарушение четкости зрения, ощущение потери равновесия, учащение дыхания и пульса, озноб или жар, мышечное напряжение или слабость мышц, дрожание конечностей, внутренняя дрожь, потливость, тошнота, затруднение глотания, позывы на мочеиспускание и т. д. Наряду с перечисленными вегетативными проявлениями во время приступа панического расстройства возникают деперсонализация и дереализация. Симптомы панической атаки могут быть постоянными или изменяться от одного приступа к другому. Выраженность и количество симптомов могут различаться.

В отличие от приступов страха при фобических расстройствах, приступы при паническом расстройстве возникают без всякой связи с внешними обстоятельствами. Это делает панические атаки непредсказуемыми, провоцирует постоянную тревогу и обеспокоенность. Поведение больных паническим расстройством меняется. Они реже выходят из дома, стараются минимизировать физическую нагрузку, не остаются в одиночестве или, напротив, обеспечивают условия, в которых можно незаметно выскользнуть из помещения в случае приступа и т. д. Снижается работоспособность, возможны нарушения аппетита.

У некоторых пациентов, страдающих паническим расстройством, приступы возникают преимущественно в ночное время. Из-за этого больные боятся ложиться в постель, испытывают трудности при засыпании и страдают от бессонницы. Изматывающие приступы, нарушение нормального ритма жизни и ощущение собственной беспомощности часто провоцирует депрессии. Часть пациентов, пытаясь устранить симптомы панического расстройства или снизить их интенсивность, начинают принимать алкоголь, наркотики и успокоительные препараты, что может становиться причиной развития алкоголизма и зависимости от психоактивных веществ. Нередко наблюдается социальная дезадаптация и ухудшение отношений в семье.

Диагностика панического расстройства

Диагноз выставляют на основании жалоб больного, анамнеза заболевания и результатов специальных тестов. В ходе диагностики панического расстройства исключают соматические заболевания, способные спровоцировать появление аналогичной симптоматики, в том числе — гипотиреоз, сахарный диабет, болезни паращитовидных желез, болезнь Кушинга, феохромоцитому, хронические обструктивные болезни легких, легочную эмболию, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые заболевания, опухоли головного мозга, эпилепсию, вестибулопатии и пептическую язву.

Пациентов, страдающих паническим расстройством, направляют на консультации к терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, пульмонологу, неврологу, онкологу и другим специалистам. Перечень дополнительных исследований определяется патологией, выявленной врачами общего профиля. В процессе обследования могут потребоваться общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, анализы крови и мочи на гормоны, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, МРТ головного мозга и другие исследования.

Паническое расстройство также дифференцируют от состояний, спровоцированных приемом наркотических препаратов и некоторых лекарственных средств. В сомнительных случаях назначают консультацию нарколога. После исключения соматических заболеваний и последствий употребления психоактивных веществ проводят дифференцировку с другими психическими расстройствами: соматоформным расстройством, фобическими расстройствами, депрессией, неврозом навязчивых состояний и посттравматическим стрессовым расстройством. Если паническое расстройство возникло на фоне тревожной депрессии, его рассматривают, как сопутствующую патологию, а не как основное заболевание.

Лечение панического расстройства

Лечение данной патологии обычно осуществляют в амбулаторных условиях. При наличии сопутствующих расстройств невротического спектра возможна госпитализация. В процессе лечения панического расстройства используют лекарственную терапию и психотерапию. Пациентов обучают специальным приемам, позволяющим быстро нормализовать состояние и избежать развития панической атаки. К числу таких приемов относятся дыхание в бумажный пакет (при отсутствии пакета — в сложенные ковшиком ладони), дыхание «на счет» с удлиненным выдохом, попеременное напряжение и расслабление мышц, резинка на запястье, которой нужно щелкнуть при появлении первых симптомов.

Наиболее эффективным методом лечения панического расстройства считается когнитивно-поведенческая терапия. Психолог рассказывает пациенту, как возникает паническая атака, разъясняет, что приступы не являются свидетельством серьезного заболевания и не представляют угрозы для жизни. Затем больной при помощи специалиста выявляет катастрофические мысли, провоцирующие приступ, и формирует новые паттерны мышления — более позитивные и конструктивные. После этого пациент учится применять новые способы мышления на практике.

В некоторых случаях при паническом расстройстве используют психоанализ и семейную терапию. Психотерапию обычно проводят на фоне медикаментозной поддержки. Пациентам назначают транквилизаторы сроком на 2-3 недели и антидепрессанты сроком на 4-6 месяцев. В легких случаях фармакотерапия не требуется. Важной частью лечения панического расстройства является нормализация режима труда и отдыха, умеренная физическая активность, отказ от спиртного и кофеинсодержащих напитков.

Прогноз относительно благоприятный. При отсутствии других расстройств, раннем обращении и адекватной терапии возможно выздоровление. У некоторых больных наблюдается хроническое волнообразное течение, однако, даже при таком исходе зачастую удается уменьшить тяжесть приступов и сократить количество панических атак, а также минимизировать негативные последствия панического расстройства для профессиональной реализации, социальной и личной жизни пациентов.

Источник