Головокружения при нервных расстройствах

Психогенное головокружение

В настоящее время практически исчезли такие «классические» функциональные расстройства нервной системы, как истерические параличи и слепота. На их место пришли, главным образом, соматоформные расстройства, в том числе проявляющиеся головокружением, имеющие тенденцию к затяжному течению. Статистика обращений в клинику нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова пациентов с жалобами на головокружение показывает, что психогенное головокружение занимает третье место среди других клинических форм. При этом оно может развиться в рамках депрессивного или невротического состояния, шизофрении, панической атаки, фобии, истерии, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы и пр.

Несмотря на то, что психогенное головокружение всегда должно оставаться диагнозом исключения, важна своевременная диагностика этого состояния, разъяснение пациенту причин его жалоб, назначение адекватного лечения. Ниже будет рассмотрен один из самых частых вариантов психогенного головокружения, встречающегося в клинической практике, — фобическое постуральное головокружение.

Фобическое постуральное головокружение

Под «фобическим постуральным головокружением» (ФПГ) понимают клинический синдром, включающий, во-первых, головокружение, описываемое пациентами, как «туман в голове», неустойчивость, чувство опьянения, которые, как правило, связаны с особыми условиями (спуск по лестнице, прогулки по оживленной улице, ночное время суток) или ситуациями, которые воспринимаются больным, как провоцирующие факторы (нахождение в метро, общественном месте, вождение машины), во-вторых, тревожность и вегетативные реакции (тошнота, рвота, лабильность пульса и артериального давления) и, в-третьих, избегающее поведение в отношении этих ситуаций при отсутствии объективных клинических признаков органических неврологических расстройств.

ФПГ типично для обсессивно-компульсивных личностей и обычно развивается после значительного раздражения вестибулярного аппарата (в особенности при доброкачественном пароксизмальном позиционной головкружении, вестибулярном нейроните) или стресса.

Клиника

ФПГ характеризуется приступами нарушения равновесия, страха, которые возникают без наличия эпизодов реальных падений (возможны падения, предшествующие формированию вторичного ФПГ), но с формированием избегающего поведения.

Выраженность симптомов уменьшается при отвлечении пациента, а также после приема небольших доз алкоголя, у некоторых пациентов — во время занятий спортом. Качество жизни пациентов с ФПГ значительно снижается по мере генерализации вегетативно-соматических симптомов и нарастания социальной дезадаптации больного. В преморбидной структуре характера выявляются преимущественно обсессивные черты и перфекционизм, предрасполагающие к формированию стабильных навязчивых расстройств и психогенных депрессий.

Проявления ФПГ во многом соответствует структуре панического расстройства, включая периодические приступы тревоги, навязчивый страх повторения приступа, сопровождающегося головокружением, а также избегающее поведение. Следует, однако, иметь в виду, что страх повторного головокружения с избегающим поведением может наблюдаться и у пациентов с вестибулярными дисфункциями, что позволяет выделять первичное и вторичное паническое расстройство, развивающееся на основе отологической патологии.

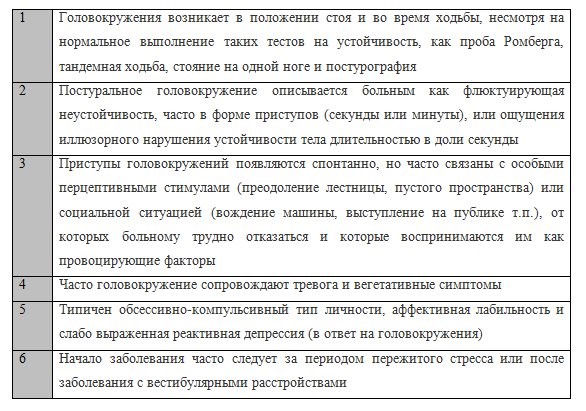

Диагностика. Для дифференциальной диагностики важно провести комплексное обследование таких пациентов (МРТ головного мозга, консультация невролога, ЛОР-врача), исключить возможную сопутствующую соматическую патологию (эндокринные расстройства, анемический синдром, аритмии и т.д.), убедить пациента в доброкачественном характере его заболевания. Ведь подчас такие больные оказываются без помощи специалистов: оториноларингологии исключают свою патологию, терапевты и неврологи также не находят каких-либо значимых отклонений, что еще более фиксирует пациента на собственных переживаниях, формируя ощущение наличия у него «редкой, непонятной» болезни с сомнительным прогнозом на выздоровление. Критерии диагностики ФПГ приведены в таблице.

Лечение

В основе терапии пациентов с ФПГ должно лежать сочетание лекарственных и нелекарственных (психотерапия, вестибулярная и дыхательная гимнастика) методов лечения. Препаратами первого ряда являются антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — пароксетин, венлафаксин — и трициклические антидепрессанты — амитриптилин). Также используются бензадиазепины (феназепам, диазепам, алпразолам др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина). В качестве дополнительной терапии используют препарат бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном. Обязательным является лечение фоновой соматической и неврологической патологии, которая приводит к ухудшению постуральной и вестибулярной функций (например, лечение сахарного диабета, дефицита витамина В12, гипо- или гипертиреоза).

← Назад

Источник

Психогенное головокружение

Бывает так, что для головокружения нет никаких физиологических причин. Организм, на первый взгляд, здоров и работает прекрасно, однако голова все равно кружится снова и снова. Если что-то подобное происходило и у вас, задумайтесь над тем, что вы чувствовали перед головокружением. Быть может, сильный страх или тревогу? Панику? В таком случае, вполне возможно, что ваше головокружение было психогенным.

Психогенное головокружение — это головокружение, вызванное психологическим или эмоциональным состоянием человека. Иногда его называют мнимым, потому что оно, в отличие от истинного головокружения, не связано с нарушением работы вестибулярного аппарата. [1] Собственно, именно поэтому ощущения при приступах вестибулярного и психогенного головокружения так отличаются: вестибулярное головокружение похоже на движение, вращение, а психогенное — на туман в голове, неустойчивость, страх упасть, предобморочное состояние и т.д. [2][3]

Несмотря на то, что психогенное головокружение возникает из-за эмоциональных проблем, симптомы у него бывают очень даже реальными. Например, отдышка, потливость, шум в ушах, головная боль, учащенное сердцебиение и т.д. [1]

Как понять, что головокружение именно психогенное?

Выяснить это может только специалист. Во время диагностики он должен, в первую очередь, исключить все другие возможные причины головокружения. Для этого ему необходимо узнать у вас как можно больше о том, при каких условиях возникают приступы, как долго они длятся и на что похожи, сопутствуют ли им другие симптомы и т.д. В некоторых случаях может понадобиться дополнительный осмотр нескольких специалистов (отоневролога, кардиолога, гематолога и др), лабораторная и лучевая диагностика, а также дополнительные исследования (например, исследование равновесия или состояния внутреннего уха, ЭКГ и т.д.). [2][3]

После того, как врач убедится в том, что у вас именно психогенное головокружение, необходимо понять, какое именно расстройство его вызвало. Чаще всего это бывают [1]:

Тревожные или тревожно-депрессивные расстройства (они ощущаются, как тревога, постоянные опасения за близких, резкие колебания настроения, беспокойство по мелочам, напряженность, скованность, потеря сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, мышечные и другие боли и т.д.) [4]

Паническое расстройство (для него характерны повторное возникновение панических атак и тревога ожидания нового приступа). [5] Приступы панической атаки ощущаются в виде страха, одышки, сердцебиения, тошноты, слабости, дурноты, предобморочного состояния, страха падения и нарушения равновесия. Паническая атака — одно из наиболее частых тревожных расстройств, которое хотя бы раз в жизни испытывали примерно 3% населения. [6]

Фобическое постуральное головокружение можно описать, как ощущение неустойчивости в форме приступов. Проще говоря, оно похоже на кратковременную потерю равновесия. Оно может возникать спонтанно, но чаще связано с особыми стимулами или ситуациями, которые вызывают страх (т.е. с фобиями). [4][7]

Лечение психогенного головокружения

Проблемой головокружения занимается множество врачей, однако при лечении психогенного головокружения особенно важны консультации невролога и психотерапевта.

Обычно для лечения психогенного головокружения используют комплексную терапию, которая включает в себя как лекарственные (в том числе антидепрессанты), так и нелекарственные методы лечения. [5] Большое значение имеют:

• вестибулярная гимнастика, которая направлена на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата; [7]

• дыхательная гимнастика, которая помогает уменьшить гипервентиляцию (ее проявления включают нехватку воздуха, неудовлетворенность вдохом, невозможность сделать полноценный вдох и т.д.);

• психотерапия.

Давно доказано, что психологическое здоровье человека также важно, как и физиологическое. [4] Помните об этом и обязательно обратитесь к специалисту, если почувствуете головокружение.

Список используемой литературы:

1. Филатова Е. Г. Диагностика и лечение психогенного головокружения // Лечащий врач. -2009. — №5/9. — https://www.lvrach.ru/2009/05/9155798/ (Дата доступа: 18.07.2016).

2. Драпкина О.М., Чапаркина С.М., Ивашкин В.Т. Головокружение в практике врача-интерниста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2007. — №6 (4). — С. 107-114.

3. Замерград М. В. Вестибулярное головокружение// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2009. — № 1. — С. 14-18.

4. Ситдикова А. И. и др. Психогенное головокружение: клинические особенности и принципы диагностики // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т.8. — №6. — С. 76-79.

5. Филатова Е. Г. Тревога в неврологической практике // Леч. нервн. бол. — 2005. — № 1. — С. 7-14.

6. Мельников А. Н., Станько Э. П. Панические атаки у детей и подростков // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2005. — №3 (11). — С. 33-35.

7. Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы. — М.: Эйдос Медиа, 2002. — 832 с. — С. 695-704.

Cоавтор, редактор и медицинский эксперт:

Волобуева Ирина Владимировна

Родилась 17.09.1992.

Образование:

2015 г. — Сумской государственный университет по специализации «Лечебное дело».

2017 г. — Окончила интернатуру по специальности «Семейная медицина» и также защитила магистерскую работу по теме «Особенности развития антибиотикоассоциированной диареи у детей разных возрастных групп».

Источник

Диагностика невротических и соматоформных расстройств

Признаки невротического расстройства отличаются изменчивостью, неточностью, у каждого человека невроз может проявляться по-своему. Поэтому, чтобы точно установить диагноз и получить адекватное лечение, нужно обратиться к врачу-психотерапевту.

Важно

Диагностикой невроза занимается врач-психотерапевт. От вида невроза и его тяжести зависит схема терапии, которая поможет справиться с расстройством.

Невроз — это функциональное заболевание нервной системы. Это значит, что нарушение возникает временно, в организме нет ни инфекции, ни опухоли, ни стойкой патологии сосудов или внутренних органов. Негативные факторы истощают нервную систему:

- стресс;

- перенапряжение;

- внутренний конфликт;

- травмирующая ситуация.

Это вызывает нарушения в работе сердца и сосудов, нарушение пищеварения, непонятные боли и дискомфорт в разных частях тела. Специалисты-соматологи (которые занимаются болезнями тела — терапевты, неврологи) при этом не находят никаких отклонений: ни язвенной болезни, ни отклонений эндокринной системы (например, щитовидной железы), ни воспаления.

Проявления невроза у взрослых часто путают с другими заболеваниями, поэтому большая часть пациентов годами проходят обследования, а лечение не дает результата. В таких случаях рекомендуется обратиться к психотерапевту.

Тело при неврозе здорово, большинство анализов в норме. «Все болезни от нервов» — как раз про это.

Как распознать невроз? Для него характерны следующие симптомы:

- соматические проявления (со стороны тела) — неопределенные боли, повышенная утомляемость, перепады артериального давления, повышение температуры, потливость;

- эмоциональная неустойчивость — частая необоснованная или беспричинная тревога, страх, раздражительность, плаксивость;

- плохая переносимость нагрузки — человек не может сконцентрироваться, иногда не может усидеть на месте. Страдает и работа, и личная жизнь, элементарные дела очень быстро утомляют.

В следующей части мы подробнее рассмотрим, как проявляется невроз и какие конкретные симптомы и жалобы возможны.

Как определить невроз

Симптомы зависят от формы невроза. Наиболее распространенные проявления со стороны тела и психики это:

- расстройства сна;

- нарушение пищеварения;

- проблемы с дыханием, чувство удушья;

- нарушение работы сердца и сосудов;

- вегетативные симптомы — дрожь, судороги, потливость, перепады температуры, даже боли.

Один из первых возможных сигналов — нарушения сна. Трудность засыпания, поверхностный или беспокойный сон, частые пробуждения. Чувство напряжения в голове при неврозе — следствие того, что в ночное время нервная система восстанавливается не полностью. Расстройства сна приводят к постоянному напряжению, эмоциональным «срывам».

Пищеварительная система чувствительна к психологическим травмирующим факторам. Она реагирует потерей аппетита, метеоризмом, частой болью и дискомфортом в животе, проблемами со стулом. При этом у человека нет ни язвы, ни кишечной инфекции. Частое проявление — это тошнота при неврозе, которая сопровождается ощущением сухости во рту.

Важно

Нервная система связана со всеми внутренними органами, поэтому при неврозе страдает весь организм. Верно и обратное: если дать специалисту возможность вылечить психику — телесные симптомы тоже исчезнут.

При неврозах бывают проблемы с дыханием: типичны жалобы на нехватку воздуха, затруднения вдоха или выдоха, удушье. Иногда человеку кажется, что он забыл, как дышать. Часто наблюдается при попадании в конфликтную или эмоционально значимую ситуацию.

Со стороны сердечно-сосудистой системы могут наблюдаться гипертонические кризы, нарушения сердечного ритма, дискомфорт в области груди. Тахикардия при неврозе — частая жалоба.

Нервная система принимает на себя основной «удар» при постоянных стрессах. Человек испытывает дрожь в теле при неврозе, частые головные боли, приливы жара, судороги в мышцах, изменение чувствительности (онемение конечностей). Иногда может жаловаться что без причины кружится голова.

Все изменения при неврозе функциональные, то есть обратимые. При адекватном лечении пациенты полностью выздоравливают.

Психически человек становится подавленным, не может долго сосредоточиться, снижается память. Уровень тревоги повышается, возможны слишком бурные эмоциональные реакции. При психоневрозах отсутствуют галлюцинации, но иногда наблюдается шум в ушах.

При необходимости сидеть спокойно какое-то время, человек с неврозом испытывает дискомфорт. Для собственного успокоения он начинает стучать ручкой, играть с предметом одежды, теребить пальцы.

Психоневроз: симптомы и причины для обращения к специалисту

Частое подавление негативных эмоций, жизнь в постоянном стрессе приводит к затяжным психоневрозам. Выйти из них без квалифицированной помощи бывает крайне трудно.

Человека годами может мучить хронический невроз, симптомы которого — это эмоциональные «срывы» (истерики, слезы, раздражительность) или физиологические реакции (ступор, потеря голоса, скачок давления, тошнота) на небольшой конфликт или трудность. Человек просто не в состоянии контролировать поведение и эмоции в сложный момент.

Важно

Если терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог ничего не нашли — не забудьте обратиться за диагностикой к психотерапевту.

Часто в попытках облегчить состояние или выяснить причину постоянного дискомфорта люди находят мнимые болезни при неврозах. Это свойственно соматоформной форме расстройства. Человек сдает все возможные анализы, проходит абсолютно все обследования. Свойственное в некоторых случаях психоневрозу жжение кожи или слабость в ногах (иногда вообще любое, малейшее ощущение в теле) воспринимается, как симптом страшного, смертельного заболевания.

Это заболевание обратимо, но обращение к психотерапевту — важный шаг на пути к выздоровлению. Невротическое расстройство ухудшает отношения с родными, создает проблемы на работе, приводит к саморазрушающему поведению (алкоголь, наркотические вещества, попытки уйти из жизни).

Причиной обращения к специалисту может быть нарушение терморегуляторной функции организма — говоря просто, повышение температуры при неврозе. По-другому оно называется термоневроз. Здесь важно исключить другие заболевания, поэтому можно заодно проконсультироваться у невролога.

Головокружение при неврозе, перебои в работе сердца, повышенная утомляемость и другие симптомы — повод пройти обследование у врача.

Диагностика включает в себя:

- Личная беседа врача с пациентом — первый и самый важный этап, от которого зависит план дальнейших действий.

- Консультация невролога — при подозрении на неврологические расстройства (онемение, боль, повышение температуры, нарушение подвижности).

- Для дифференциальной диагностики врач может назначить Нейротест и Нейрофизиологическую тест-систему (с эндогенными заболеваниями), ЭЭГ, КТ/МРТ, анализы крови на гормоны и маркеры (показатели) воспаления.

- При необходимости врач привлекает к диагностике клинического психолога или научных экспертов, может созвать консилиум.

На основании полученных результатов диагностики и анамнеза пациента психотерапевт назначает соответствующее индивидуальное лечение. Подробнее о лечении неврозов.

Цены на услуги

| Первичный прием психотерапевта | 6 000 руб. |

| Индивидуальная психотерапия | 6 000 руб. |

| Сеанс индивидуальной психотерапии по абонементу на 10 сеансов | 6 000 руб. 5 400 руб. |

| Прием врача невролога | 4 000 руб. |

Источник

Функциональное (психогенное) головокружение (обзор литературы)

Чувство страха, тревоги, дереализации и деперсонализации и функциональное головокружение

Ключевую роль в патогенезе функционального головокружения придают тревожным нарушениям (тревоге и чувству страха), которые представляет собой с одной стороны причину, а с другой — следствие клинических проявлений ФГ.

Многочисленные исследования показали, что вестибулярные расстройства обладают максимально выраженной анксиогенностью, т.е. способностью вызывать страх и тревогу. Так острое вестибулярное головокружение (например, при ДППГ, вестибулярном нейроните или инсульте) вызывает значительно больший страх, чем острые неврологические нарушения (атаксия, парезы, глазодвигательные расстройства), не сопровождаемые ощущением головокружения [34]. Вестибулярные расстройства значительно чаще, чем другие неврологические синдромы, осложняются формированием агорафобии и других психических расстройств. Паника, тревога, депрессия и соматоформные расстройства часто встречаются у пациентов с вестибулярной дисфункцией [12, 35, 36].

С другой стороны, такие психические нарушения, как генерализованное тревожное расстройство, панические расстройства, агорафобия, соматоформные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия могут проявляться ощущением невестибулярного головокружения. Наиболее сильным невестибулярным головокружением сопровождаются панические расстройства [37]. Именно панические расстройства наиболее изучены с точки зрения вестибулярных нарушений [21, 38-40]. В диагностических критериях DSM-III-V «ощущение головокружения» включено в 13 основных симптомов, определяющих структуру панической атаки. По данным разных авторов, во время приступа панической атаки от 50% до 100% пациентов предъявляют жалобы на головокружение [10, 41, 42]. Клиницистам хорошо известно, что многие больные с ПР жалуются на постоянное головокружение и вне ПА. В литературе дискутируются две возможные причины, по которым больные с ПР испытывают ощущения, описываемые ими как головокружение:1) существование у таких пациентов скрытой вестибулярной патологии; 2) появление ощущений головокружения вследствие гипервентиляции и изменений мозгового кровотока с последующей их фиксацией [43]. Скрытые вестибулярные нарушения при тщательном инструментальном и клиническом нейровестибулярном исследовании выявляются у 60% пациентов с ПР [40]. При сравнении групп больных ПР с жалобами на головокружение и без них обнаружено значимое преобладание конституциональной вестибулопатии в первой группе [44]. Вторая гипотеза (о роли гипервентиляции в формировании последующего невестибулярного головокружения) была подтверждена Bresseleers J. с соват., которые показали, что гипервентиляция, вызывая гипокапнию, приводит к снижению скорости кровотока в средней мозговой артерии , что сопровождается ощущениями «легкости в голове» и «чувства нереальности», интерпретируемыми больными как «головокружение» [43]. Примечательно, что даже при однократном экспериментальном моделирование такой ситуации у здоровых людей быстро происходит формирование условно-рефлекторной связи ощущений головокружения и ситуации, в которой проводился эксперимент. Авторы делают вывод, что для повторных эпизодов панической атаки не требуется изменений кровотока в средней мозговой артерии, а достаточно ассоциативной связи с ситуацией первого эпизода ПА. Отмечено, что именно при вестибулярной панике агорафобия формируется раньше и быстрее, а её выраженность достоверно больше, чем у больных ПР без головокружения [44, 45].

Дереализация, деперсонализация и вестибулярные расстройства

Показано, что тревога у больных с вестибулярными нарушениями тесно связана с феноменами дереализации и деперсонализации [46, 47]. В свою очередь эти ощущения взаимосвязаны с такими когнитивными функциями, как навигация, ориентация в пространстве, осознание собственного тела и, наконец, осознание самого себя. Вестибулярные расстройства вызывают нарушения восприятия пространства, своего тела, окружающего мира т.е. нарушение форм телесного самоосознания, которое включает нарушение образа тела и схемы тела.

В эксперименте оказалось, что калорическая вестибулярная стимуляция способна вызвать ощущения деперсонализации и дереализации. Причем эти ощущения наблюдались как у здоровых испытуемых, так и у пациентов с вестибулярными расстройствами (в значительно большей степени) [48, 49].

При обследовании пациентов с симптомами деперсонализации и дереализации при помощи функционального МРТ были обнаружены изменения, локализующиеся в сенсорной коре и зонах, отвечающих за осознание схемы тела (нижнетеменная кора) [49]. Предполагается, что вестибулярные расстройства создают сенсорный конфликт или рассогласование в мультисенсорных областях мозга, нарушая восприятие своего тела в пространстве [29]. Эта зона в настоящее время признается многими исследователями, как одна из областей мозга, отвечающих за когнитивный процесс, обозначенный в психологии как self-agency («я как действие»). Этот термин отражает ощущение контролирования своих собственных действий и, через них, событий во внешнем мире. Ключевым для реализации этого когнитивного процесса является совпадение реальных результатов движения с ожидаемыми результатами, основанными на предшествующем опыте аналогичных движений. Если реальные и ожидаемые результаты совпадают, то действие осознаётся как произвольное, если не совпадают, то движение воспринимается как непроизвольное и возникает ощущение неустойчивости или головокружения [50, 51].

Эмоциональные расстройства и личностные структуры пациентов с ФГ

Пациенты, страдающие функциональным головокружением, имеют определенные личностные особенности. Среди них — нейротизм, интраверсия, перфекционизм, обсессивно-компульсивные черты, тревожная сенситивность и склонность к депрессии. Напротив, люди жизнерадостные, оптимистичные, удовлетворенные жизнью и собой и уверенные в себе имеют значительно меньший риск заболеть функциональными расстройствами вообще и ФГ в частности [7, 52-55].

У пациентов с анамнезом предсуществующих тревожных расстройств и тех, кто испытывает выраженный страх при остром развитии вестибулярных симптомов, риск развития ФГ больше, чем у тех, у которых страх при появлении первых проявлений вестибулярных нарушений менее выражен [56, 57]. В то же время следует отметить, что у 40% пациентов с функциональным головокружением не выявляются ни тревожные расстройства, ни постоянная тревога, и у этих больных не развивается связанные с тревогой когнитивные нарушения в виде тревожного ожидания и избегательного поведения.

Патогенез функционального головокружения

Детальные механизмы ФГ неизвестны. Полагают, что в основе ФГ лежит рассогласование между реальными и ожидаемыми результатами движения. Ожидание результатов того или иного движения формируется на основе предшествующего опыта аналогичных движений. Если реальные и ожидаемые результаты движений совпадают, то действие осознаётся как произвольное, если не совпадают, то движение воспринимается как непроизвольное и возникает ощущение неустойчивости или невестибулярного головокружения [50, 51]. Например, чтобы воспринимать окружающее пространство неподвижным необходимо адаптироваться к постоянным небольшим непроизвольным движениям, которые совершают голова и глазные яблоки. В норме мозг, используя предыдущий опыт, «вычитает» или игнорирует эти движения, вследствие чего, несмотря на постоянное смещение изображения на сетчатке, окружающий мир воспринимается неподвижным. Аналогичным образом человек в норме не замечает непроизвольных колебаний, совершаемых телом для поддержания устойчивости. Здоровый человек не сомневается, что может стоять абсолютно неподвижно, хотя очевидно, что тело постоянно совершает небольшие разнонаправленные движения. Бессознательная способность игнорировать эти движения формируется на основе предшествующего опыта. Наглядным примером такого рассогласования могут быть ощущения, которые испытывают здоровые люди, ступая на неподвижный эскалатор. Мгновенная потеря равновесия обусловлена несовпадением реального ощущения от неподвижного эскалатора с предшествующим опытом, говорящим, что эскалатор должен двигаться.

Одним из следствий этих нарушений становится формирование стрессовой стратегии поддержания равновесия. Для поддержания устойчивого вертикального положения тела и сохранения его в сложных ситуациях (при закрытых глазах, на льду, на высоте и т.д.) активизируются многочисленные антигравитационные мышцы. В результате поза становится более устойчивой, хотя и более напряженной. Показано, что больные, страдающие функциональным головокружением, используют эти стрессовые стратегии поддержания равновесия большую часть времени, то есть даже в отсутствии реальной опасности.

Возможной причиной рассогласования, лежащего в основе ФГ, может быть постоянный «тревожный» контроль за собственной постуральной устойчивостью из-за страха перед возможным падением. Страх может сформироваться, например, вследствие перенесенного приступа вестибулярного головокружения, обморока, панической атаки. Любые ситуации, приводящие к напряжению постуральных механизмов, вызывают усиление ощущения неустойчивости, нестабильности, воспринимаемой как головокружение. В результате обычная ходьба, пересечение открытых пространств или посещение многолюдных мест сопровождается усилением чувством головокружения.

Вышеописанные особенности постурального контроля отражаются и на результатах исследования равновесия пациентов с ФГ. Так, постурографический анализ показывает, что у этих пациентов заметно увеличиваются колебания тела в положении стоя, что объясняется одновременным напряжением мышц сгибателей и разгибателей стоп, как выражение стрессовой стратегии поддержания равновесия. При этом более сложные тесты на устойчивость пациенты с ФГ выполняют не хуже здоровых испытуемых [58].

В настоящее время доказано, что при функциональном головокружении основная мозговая дисфункция связана с нарушением осознавания (осознанной перцепцией) постуральных сигналов. Для функционального головокружения, как и для других функциональных синдромов, предложена трёхчленная концепция патогенеза, которая основана на анализе когнитивных функций. Первым её звеном является изменение такой важнейшей когнитивной функции как внимание. Речь идёт о смещении фокуса внимания, направленного на внутренние перцептивные процессы в собственной телесности («self-focused attention»). Другим звеном патогенеза, обозначаемым в англоязычной литературе термином «приор» («prior»), является процесс, осуществляющий предсказания (предвосхищение) ожидаемых (сенсорных) данных и сравнивающий их с фактическими данными, поступающими из окружения. Как оказалось, ожидания пациента («prior-убеждения») играют, важную роль в переживании сенсорных сигналов и изменении их осознания. Ярким проявлением этого когнитивного механизма является хорошо всем известный плацебо-эффект. Третий когнитивный механизм, называемый «self-agency», порождает ощущение непроизвольности возникшего ощущения головокружения [55].

Источник