Ожоги чло у детей

Ожоги губ, слизистой оболочки полости рта и тканей лица

/О детях/Детское здоровье и уход/Детская стоматология

Все ожоги полости рта можно условно разделить на химические и термические, и те, и другие встречаются достаточно часто.

Химический ожог

Химические ожоги губ чаще всего случаются у детей младшего возраста, реже у подростков. Причиной ожога могут стать различные агрессивные жидкости, и если время контакта химиката с поверхностью кожи затягивается, то ожог может быть весьма серьезным, возникают осложнения, которые будут иметь отдаленные последствия.

Из-за анатомических особенностей восстановить губы после интенсивного ожога очень сложно: ткань часто некротизируется, т.е. отмирает, образуются корочки и крайне болезненные кровоточащие трещины. Из-за этого порой невозможно разговаривать, и даже есть. Нередко при случайном употреблении агрессивных жидкостей страдают не только губы, но и преддверие полости рта со слизистой оболочкой. На слизистой оболочке губ формируются язвочки — стомы, которые весьма болезненны при любом контакте. Они еще больше затрудняют прием пищи и речь ребенка.

Первая помощь должна оказываться на месте происшествия незамедлительно. Необходимо сразу же попытаться уменьшить интенсивность воздействия агрессивной жидкости, в идеале вообще нейтрализовать ее. В общем случае поможет тщательное длительное промывание губ и полости рта холодной проточной водой.

Практически всегда ожог сопровождается болевой реакцией. Для обезболивания необходимо использовать анестетики, в зависимости от возраста можно применять гели и мази, используемые при прорезывании зубов – «Калгель», «Камистад», «Бейби доктор». Для деток постарше, начиная с 6 лет можно использовать аппликации с раствором лидокаина и новокаина. Однако прибегать к этим препаратам нужно с осторожностью, поскольку возможны аллергические реакции.

После оказания первой помощи ребенка необходимо как можно скорее доставить в больницу. На время перевозки ребенка на ожоговую поверхность необходимо наложить стерильную повязку. Комплекс лечебных мероприятий сводится к местному и общему лечению ребенка.

Термический ожог

Термический ожог возникает вследствие воздействия высокой температуры, пламени, горячей жидкости, пара или электрического тока. Ожоги могут быть ограниченными, разлитыми, а также поверхностными и глубокими.

В большинстве случаев из-за термического ожога страдает слизистая оболочка губ, неба, языка. Если температура очень высокая, ожог может закончиться некрозом и воспалением тканей. Как и в общей практике, при термическом ожоге полости рта и тканей лица различают три степени поражения.

При ожогах первой степени — они самые легкие по клиническому течению — развивается только воспалительный процесс. Симптомы не особо беспокоят ребенка, и от них легко можно избавиться при помощи аппликаций с противовоспалительными средствами, например, отваром ромашки. При ожогах второй степени (когда температурное воздействие затягивается) на слизистой оболочке губ и полости рта могут образовываться пузыри с прозрачным содержимым. После вскрытия пузырей образуются эрозии, поверхность слизистой некротизирована. При ожогах третей степени нередко происходит выделение гноя из поврежденной поверхности, при этом эрозии более глубокие, а площадь некротизированных тканей достаточно велика. При ожоге губ всегда возникает отек тканей, в некоторых случаях формируется «рыбий рот», когда красная кайма губ выворачивается. После того как произошло отторжение некротизированой ткани, слизистая оболочка губ начинает восстанавливаться.

Лечение ожогов

Прежде всего, рацион питания ребенка должен быть полностью пересмотрен. Исключается раздражающая слизистую оболочку пища — острая, маринованная, кислая (например, цитрусовые). Непосредственно перед приемом пищи слизистую оболочку необходимо обезболить. Можно использовать гели при прорезывании зубов или обезболивающие растворы для аппликационной анестезии.

На поврежденную слизистую оболочку необходимо накладывать антисептические аппликации. В качестве противовоспалительной терапии показано применять настой ромашки, протеолитические ферменты. Чтобы слизистая быстрее восстанавливалась необходимо использовать кератопластики — облепиховое масло, масляный раствор витамина А.

2.08.2012

Авторы: педиатр Алена Парецкая и детский стоматолог Юлия Лапушкина

А при разрыве уздечки нижней губы что делать?? Ребёнку 1,5,

А если у взрослого произошёл разрыв уздечки верхней губы при операции над верхним резцом ( удаление кисты в десне и удаление части пломбировочного материала из надкостницы) ? Верхняя губа повисла, тянет вниз за собой нос и глаза, лицо деформировано совершенно. Практически изуродовано..

Заключительная статья цикла педиатра Алены Парецкой и стоматолога Юлии Лапушкиной, посвященного челюстно-лицевым травмам у детей. Сегодня речь пойдет о переломах челюстей.

Разрыв уздечки случается у малышей достаточно часто, особенно если она укорочена. Что делать и куда бежать объясняют наши консультанты педиатр Алена Парецкая и детский стоматолог Юлия Лапушкина в новой статье «Разрыв мягких тканей полости рта»!

Даже если ваш ребенок выбил зуб — еще не все потеряно. Главное — действовать быстро, грамотно и хладнокровно, как советуют наши консультанты педиатр Алена Парецкая и детский стоматолог Юлия Лапушкина. Предупрежден — значит, вооружен, читаем про вывихи зубов!

Продолжаем публикацию цикла статей педиатра Алены Парецкой и стоматолога Юлии Лапушкиной, посвященного, наверное, самым частым и пугающим детским травмам — повреждениям лица, слизистой оболочки ротовой полости и зубов. Ранее мы уже обсудили ушибы и незначительные травмы мягких тканей лица и ожоги губ, слизистой оболочки полости рта и тканей лица. На очереди — сколы зубной эмали

Продолжаем публикацию цикла статей наших консультантов педиатра Алены Парецкой и детского стоматолога Юлии Лапушкиной, посвященного травмам челюстно-лицевой области. Сегодня поговорим о химических и термических ожогах ротовой полости — как оказать ребенку экстренную помощь?

Ожоги губ, слизистой оболочки полости рта и тканей лица

Источник

Ожоговая травма лица — Травматизм челюстно-лицевой области у детей — Стоматология детского возраста — Kelechek.ru — Здоровье будущего поколения!

Ожоги лица у детей не редкость и наблюдаются чаще в возрасте от 1 года до 5 лет, что объясняется большей подвижностью и любознательностью, характерной для этого возраста.

Особенности течения ожогов у детей. Ожоговая травма в детском организме вызывает более сложные изменения, чем у взрослых. Течение ожоговой болезни более тяжелое и имеет существенные особенности, зависящие от возраста ребенка. Установлено, что чем младше ребенок, тем тяжелее течение болезни.

Шок у детей развивается при значительно меньшей площади поражения, чем у взрослых. Так, шок при ожоге у взрослых возникает обычно при поражении свыше 10% поверхности тела, у детей же явления шока наблюдаются при ожоге лишь 3—5% поверхности тела.

Сложность диагностики — одна из особенностей ожогового шока у детей. Диагноз ожогового шока ставят в основном на основании клинической картины. В первую очередь отмечается неадекватность поведения обожженного ребенка. Он не капризничает, не плачет, чаще всего бледен, вял, безучастен.

Постоянным проявлением ожогового шока являются жажда, рвота, олигурия, анурия и судороги. Ребенок просит пить и жадно пьет, но тотчас же у него возникает рвота и проглоченная жидкость удаляется.

Отличительной особенностью у маленьких детей являются судороги. При шоке у обожженных детей наблюдается высокий лейкоцитоз (20 000—30 000) (О. М. Оруджева).

Нередким спутником шока является анэозинофилия. Это говорит о тяжелом состоянии больного ребенка. Началом стадии токсемии принято считать резкое повышение температуры. У взрослых температура повышается к концу 2-х суток, у детей — нередко уже к концу 1-х (А. А. Федоровский, Р. Д. Рябая). Р

азница в течении ожогов и «обваривания» у детей зависит от характера некроза, коагуляционного при ожогах пламенем и колликвационного при «обваривании».

Колликвационный некроз более подвержен действию инфекции и аутолиза и претерпевает влажное расплавление. Этим объясняется большое поступление токсических веществ в кровь ребенка и тем самым более тяжелое течение стадии острой токсемии.

«Стоматология детского возраста», А.А.Колесов

Травматические повреждения могут быть как молочных, так и постоянных зубов. Последствиями травмы могут быть гибель зачатка, гибель ростковой зоны с прекращением формирования корня, воспаление периодонта, остеомиелит и даже полная потеря зуба. Запоздалое или неправильно проведенное лечение травматических повреждений зубов ведет к осложнениям, лечить которые не менее трудно, чем травмы. Причинами острой травмы зубов могут быть…

Вывих зуба нередко сопровождается разрывом волокон периодонта на большем или меньшем протяжении. При этом отмечаются смещение зуба в лунке и его значительная подвижность. Чаще встречаются вывихи фронтальных зубов. Рентгенологически определяется изменение ширины периодонтальной щели в том или ином ее отделе и в некоторых случаях проекционное укорочение длины зуба. Вывих молочного зуба бывает чаще, чем постоянного….

Смещение в сторону соседнего зуба бывает при ударе по его боковой поверхности. Корпусное его смещение бывает редко. Как правило, коронка смещается в одну сторону, а корень — в другую. Клинически этот вид травмы определяется появлением промежутка между вывихнутым зубом и соседним. Смещение зуба в губную или язычную сторону легко определяется при осмотре по положению коронки…

В тех случаях, когда корни вывихнутого молочного зуба более чем на половину рассосались, зуб подлежит удалению. Если корень зуба рассосался менее чем на половину, находится в стадии формирования или уже сформирован, то такие зубы сохраняются. Постоянные зубы у детей любого возраста сохраняются обязательно. При неполном вывихе зубу необходимо в первую очередь придать прежнее положение. Репозицию…

Главным условием, влияющим на положительный исход операции реплантации зуба, является своевременность оказания помощи: чем короче срок от момента травмы до проведения реплантации, тем надежней результат. Эффективность операции зависит также от количества оставшейся периодонтальной ткани на стенках альвеолы и поверхности корня зуба. При достаточном количестве соединительной ткани возможен периодонтальный или периодонтально-фиброзный тип сращения. Недостаток периодонтальной соединительной…

Источник

Ранние местные и общие осложнения ожогов ЧЛО у детей

Местные

келоидные рубцы,

контрактуры шеи,

Деформации прикуса, лицевых и челюстных костей в связи с тянущими рубцами,

стоматиты,

лимфадениты и др.,

Общие

пневмонии, отиты, нефриты и др.

нарушения со стороны психики у детей бывают более выражены, чем у взрослых.

После ожогов у детей длительное время продолжается структурная, функциональная, органная и системная реабилитация. Дети с последствиями ожога подлежат диспансеризации до окончания роста организма.

Электрические ожогивстречаются в ЧЛО редко. Возникают от действия электрического тока, контакт с тканями приводит к переходу электрической энергии в

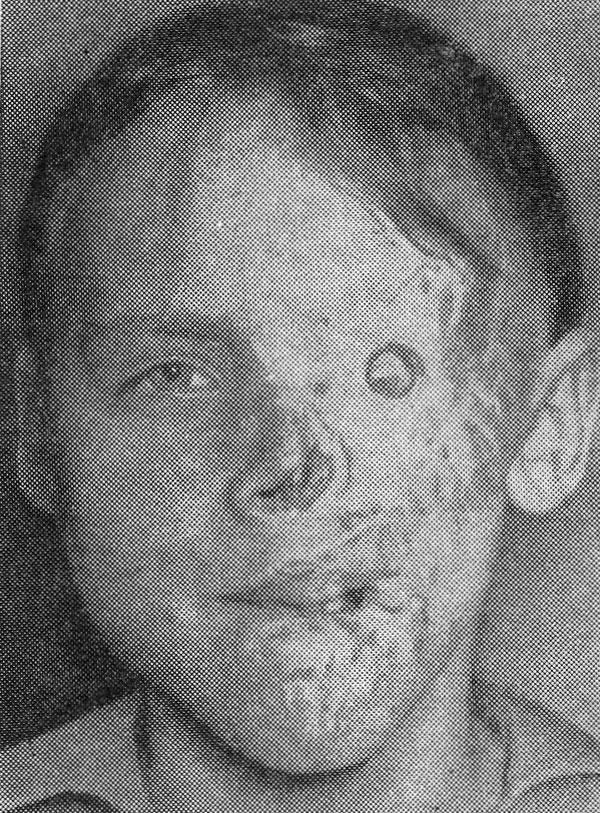

Следы тока (электроожог правой половины лица 4 ст.)

тепловую, в результате наступает коагуляция тканей и некроз. Наряду с местными изменениями наблюдается изменение функции сердечно — сосудистой системы и дыхания. Может наступать остановка дыхания, фибрилляция сердца, судорожное сокращение мышц, потеря сознания.

В месте контакта электричества с кожей имеются «знаки тока»- изменение кожи в виде безболезненных точечных или полосовидных возвышений эпидермиса, или появляются «знаки молнии» (фигура молнии), изменение кожи в виде древовидно разветвленных полос темно-красного цвета.

Особенность электроожогов в том, что поражение кожи обычно локальное, а подлежащих тканей (клетчатки, фасций, мышц) — глубокое.

Местное лечение электроожогов и глубоких термических ожогов практически не отличаются между собой, проводится по тем же принципам.

Лучевые ожоги

Мягкое рентгеновское излучение и ß — частицы проникают в ткани на небольшую глубину и вызывают поражение только кожи.

Жесткие рентгеновские лучи, а также γ – излучение обладают большей проникающей способностью и вызывают повреждение не только кожи, но и подлежащих тканей.

Выделяют четыре периода развития лучевых ожогов:

первый период — ранняя лучевая реакция — характеризуется появлением эритемы через несколько часов или суток после поражения;

второй период — скрытый период — эритема исчезает и клинических проявлений нет (длится от нескольких часов до нескольких суток и даже недель);

третий период — острого воспаления — появляется вторичная эритема, пузыри, эрозии и язвы;

четвертый период — восстановления — заживление эрозий и язв, на месте которых отмечаются трофические расстройства.

Выделяют три степени тяжести лучевых ожогов:

Ожоги легкой степени — ранней реакции нет, скрытый период более 2-х недель, в третьем периоде появляется эритема (на фоне отека, жжения, зуда). Через 1-2 недели клинические проявления стихают и на пораженных участках отмечается выпадение волос, шелушение и пигментация кожи бурого цвета.

Ожоги средней степени — ранняя стадия в виде эритемы; скрытый период длится 1-2 недели; в период острого воспаления появляется выраженная эритема, на месте ее образуются пузыри, увеличивающиеся в размерах, в дальнейшем сливаются между собой. При вскрытии пузырей образуется ярко-красная эрозивно — язвенная поверхность. Эрозии эпителизируются, язвы — рубцуются. Период восстановления продолжается 4-6 недель и более. Кожа в участках поражения истончается и пигментируется, могут быть участки гиперкератоза и телеангиэктазии.

Ожоги тяжелой степени — в ранней стадии появляется болезненная эритема на фоне отека тканей (длится до 2-х суток); скрытый период длится менее недели; в периоде острого воспаления развивается гиперемия, отек, пониженная чувствительность пораженных участков, точечные геморрагии и очаги некроза багрово — коричневого или черного цвета. Заживление лучевых язв очень медленное. Язвы могут рецидивировать. Восстановительный период длится в течение нескольких месяцев. На месте заживших язв образуются атрофические или гипертрофические рубцы, на которых возникают язвы, склонные к малигнизации.

Лечение лучевых ожогов комплексное,мало чем отличается от местной терапии термических повреждений. Заживление лучевых ожогов медленное.

Местно — назначают мази, которые способствуют отторжению некротических масс и ускоряют заживление раны. При интоксикации проводится дезинтоксикационная терапия. Рекомендовано полноценное питание.

Обморожение

повреждение тканей, вызванное местным воздействием холода.

По развитию патологического процесса во времени различают два периода отморожения:

дореактивный — период охлаждения тканей побеленгие кожи (морфологические изменения в тканях минимальны);

реактивный — наступает после согревания тканей. В течение этого периода все патологические изменения проявляются полностью.

По глубине (степени) поражения различают 4 степени обморожения:

1 степень — поражается только поверхностный слой эпидермиса;

П степень-поражается базальный слой эпидермиса с образованием пузырей;

III степень — некроз кожи и подлежащих мягких тканей;

IV степень — наряду с некрозом мягких тканей некротизируется хрящ (кости лицевого скелета при отморожении не повреждаются).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Источник

Ожоговая травма лица (лечение) — Травматизм челюстно-лицевой области у детей — Стоматология детского возраста — Kelechek.ru — Здоровье будущего поколения!

Лечение ожогов лица проводится, как правило, открытыми методами. Лишь на время перевозки пострадавшего на лицо накладывают влажные или мазевые повязки с антибиотиками. Проведение активной хирургической обработки в виде иссечения некротических участков кожи при ожогах лица не применимо.

Сразу после очищения гранулирующей поверхности производится закрытие обожженного участка путем свободной пересадки кожи. Дефекты и рубцовые деформации после ожогов лица представляют значительную трудность для восстановительного лечения.

Размер и глубина Рубцовых изменений зависят от поверхности обожженного участка и степени ожога. Ожоги I степени, как правило, заметных рубцов не оставляют, но иногда после них изменяется пигментация пораженных участков кожи.

После ожогов II степени, когда глубина повреждения не распространяется за пределы толщины кожного покрова, образуются плоские, чаще атрофические, рубцы, нарушающие внешний вид, подвижность и рельеф кожи.

Для II и IIIA степени ожога характерно образование рубцовых стяжений, приводящих к выворотам и смещению подвижных участков лица — век, губ, углов рта.

При более глубоких ожогах IIIБ и IV степени, при которых поражается не только кожа, но и подкожножировой слой и мышцы лица, образуются мощные неподвижные рубцы келоидного характера.

Рубцы лица и недоразвитие костей лица после неправильно проведенной лучевой терапии

Особенно тяжелы последствия ожогов, сопровождающихся гибелью кожно-хрящевых отделов носа и ушных раковин. Такие больные требуют сложного пластического замещения, но косметический эффект достигается редко.

«Стоматология детского возраста», А.А.Колесов

Травма нередко бывает причиной заболевания слизистой оболочки полости рта у детей (37,8% от общего количества больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта). При острой травме (раны, ушибы, гематомы и др.) повреждения чаще обнаруживаются в области губ, языка, слизистой оболочки щек, твердого и мягкого неба, слизистой оболочки альвеолярного отростка. Диагностировать острую травму нетрудно на основании анамнеза…

В случаях механической травмы слизистой оболочки полости рта острые бугры зубов и края кариозной полости следует подшлифовывать карборундовой головкой, кариозные полости пломбировать или закрывать дентином. Детям и родителям необходимо разъяснять роль вредной привычки в развитии этого заболевания, а именно прикусывания слизистой оболочки зубами. Для борьбы с вторичным инфицированием поврежденного участка назначают антисептические полоскания. При значительной…

В детском возрасте перелом челюстей — сравнительно редкое явление. Это связано с тем, что кости в детском возрасте— гибкие и упругие, легко гнутся и уступают лишь значительному давлению. Переломы челюстей, в частности нижней, в грудном и раннем детском возрасте чаще бывают поднадкостничными. Распознаются они только рентгенологически, так как клиническая диагностика их очень ненадежна (крепитация и…

Влияние травмы на развитие челюсти может проявляться двумя путями. Первый — механическое нарушение целости челюстной кости, перелом ее, особенно в области суставных отростков. В результате смещения отломков под действием мышечной тяги консолидация кости происходит с большим или меньшим нарушением формы челюсти. В таких случаях деформация проявляется клинически почти сразу после травмы и в дальнейшем лишь…

Ожоги лица у детей не редкость и наблюдаются чаще в возрасте от 1 года до 5 лет, что объясняется большей подвижностью и любознательностью, характерной для этого возраста. Особенности течения ожогов у детей. Ожоговая травма в детском организме вызывает более сложные изменения, чем у взрослых. Течение ожоговой болезни более тяжелое и имеет существенные особенности, зависящие от…

Источник