Психогенное головокружение как избавиться

Психогенное головокружение: стоит избавиться

Друзья, начнём избавляться от этой вашей проблемы, которая так портит вашу жизнь.

Наиболее часто ощущение головокружения возникает у людей с генерализированным тревожным расстройством.

Это возникает и преследует человека при эмоциональных нарушениях, чаще всего от невротических расстройствах, связанных со стрессом.

Среди эмоциональных нарушений наиболее частой причиной головокружения являются тревожные или тревожно-депрессивные расстройства.

Ведь головокружение является самым распространённым симптомом.

Но причиной головокружения могут стать различные заболевания, возможно, даже органические проблемы: как доброкачественные, так и очень опасные для жизни человека.

Поэтому не стоит всё это запускать, и нужно обратиться к врачу.

И когда врачи определили, что у вас отсутствуют органические проблемы, можно говорить о психогенном головокружении.

Психогенное головокружение проявляется после сильных эмоциональных переживаний.

Именно частота тревоги, которая является самым частым эмоциональным нарушением, определяет силу и длительность психогенного головокружения.

Стрессы, депрессии, нерешённые психологические кризисы — всё это и является тригерами психогенного головокружения.

Тревожные расстройства складываются из психических симптомов, наиболее частыми из которых являются тревога, беспокойство по мелочам, ощущения напряжённости и скованности. Всё это усиливает активность симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Давайте назовём это головокружение — доброкачественным позиционным головокружением.

Как человек сохраняет равновесие, головокружение

У здорового человека состояние равновесия происходит за счёт сочетания поступающих в кору головного мозга сигналов от вестибулярных, зрительных и проприоцептивных систем.

Проприоцепция — это группа сигналов, посылаемых в центральную нервную систему специальными терминалами, расположенными в суставных капсулах, связках, сухожилиях и мышцах человека.

Функционирование этих рецепторов обеспечивает координацию всех подвижных органов и тканей человека в состоянии покоя и во время любых двигательных актов.

Проприоцептивные ощущения дают человеку возможность воспринимать изменения положения отдельных частей тела в покое и во время совершаемых движений.

Информация, поступающая от проприоцептов, позволяет человеку постоянно контролировать позу и точность произвольных движений.

Это помогает дозировать силу мышечных сокращений при противодействии внешнему сопротивлению.

Проприоцепторы — это определённые датчики напряжения мышц. Сенсорные сигналы от проприоцепторов мышц лица и головы следуют в ЦНС по чувствительным волокнам черепных нервов в соматосенсорную кору информация.

Импульсы, которые исходят из коры головного мозга, доходят до скелетных и глазных мышц, благодаря этому осуществляется устойчивая поза и нужное положение глазных яблок.

В случае, если поступление импульсов от вестибулярных отделов в кору височной и теменной доли нарушено, возникает иллюзорное восприятие движение окружающих вещей или же своего тела.

Головокружение можно определить как ощущение нарушенной ориентации человека в пространстве.

Попробуйте просто повращать глазным яблоком в разные стороны более минуты… и теперь скажите, каковы ваши ощущения…

Вот так сигналы идут от мышц к центральной нервной системе и обратно, но если это нарушено, то получается то, что вы сейчас испытали…

Обратите внимание на это, к этому мы вернёмся, и со специальными упражнениями и заданиями.

Часто пациенты понятие «головокружение» понимают неверно.

Человек в этом состоянии испытывает разные ощущения: лёгкая неустойчивость, он сталкивается с предметами, испытывает чувство дурноты, некоторое состояние опьянения, потерю ощущения пространства.

Психологи называют это состоянием дереализации и деперсонализации.

Мы с вами говорим о психогенном головокружении, а не про органические причины. Я должен об этом ещё раз вас предупредить, чтобы не навредить тем, кто подвержен органическим проблемам.

Они должны обратиться к врачам.

Мы будем заниматься по представленным моим заданиям связанным как с психологическими упражнениями, так и определёнными дыхательными упражнениями.

А так же упражнения, связанные с тренировкой сосудов и гармонизации выделения гормонов.

Я дам ряд упражнений на тренировку вестибулярного аппарата, снятие зажимов в теле, уменьшение тонуса сосудов.

Так же на координацию движений, что так важно при проблемах ориентации в пространстве.

Головокружение часто сопровождается головными болями, мигренью. И это связано с мелкими кровеносными сосудами, капиллярами.

Именно капилляры отвечают за жизнь каждой клеточки организма, доставляя к ней питательные вещества и освобождая от продуктов распада.

Вот этим мы и займёмся — оздоровлением организма, избавлением от головной боли и головокружения.

А так же избавимся от зависимости изменения атмосферного давления, перемен погоды.

Источник

Психогенное головокружение

Бывает так, что для головокружения нет никаких физиологических причин. Организм, на первый взгляд, здоров и работает прекрасно, однако голова все равно кружится снова и снова. Если что-то подобное происходило и у вас, задумайтесь над тем, что вы чувствовали перед головокружением. Быть может, сильный страх или тревогу? Панику? В таком случае, вполне возможно, что ваше головокружение было психогенным.

Психогенное головокружение — это головокружение, вызванное психологическим или эмоциональным состоянием человека. Иногда его называют мнимым, потому что оно, в отличие от истинного головокружения, не связано с нарушением работы вестибулярного аппарата. [1] Собственно, именно поэтому ощущения при приступах вестибулярного и психогенного головокружения так отличаются: вестибулярное головокружение похоже на движение, вращение, а психогенное — на туман в голове, неустойчивость, страх упасть, предобморочное состояние и т.д. [2][3]

Несмотря на то, что психогенное головокружение возникает из-за эмоциональных проблем, симптомы у него бывают очень даже реальными. Например, отдышка, потливость, шум в ушах, головная боль, учащенное сердцебиение и т.д. [1]

Как понять, что головокружение именно психогенное?

Выяснить это может только специалист. Во время диагностики он должен, в первую очередь, исключить все другие возможные причины головокружения. Для этого ему необходимо узнать у вас как можно больше о том, при каких условиях возникают приступы, как долго они длятся и на что похожи, сопутствуют ли им другие симптомы и т.д. В некоторых случаях может понадобиться дополнительный осмотр нескольких специалистов (отоневролога, кардиолога, гематолога и др), лабораторная и лучевая диагностика, а также дополнительные исследования (например, исследование равновесия или состояния внутреннего уха, ЭКГ и т.д.). [2][3]

После того, как врач убедится в том, что у вас именно психогенное головокружение, необходимо понять, какое именно расстройство его вызвало. Чаще всего это бывают [1]:

Тревожные или тревожно-депрессивные расстройства (они ощущаются, как тревога, постоянные опасения за близких, резкие колебания настроения, беспокойство по мелочам, напряженность, скованность, потеря сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, мышечные и другие боли и т.д.) [4]

Паническое расстройство (для него характерны повторное возникновение панических атак и тревога ожидания нового приступа). [5] Приступы панической атаки ощущаются в виде страха, одышки, сердцебиения, тошноты, слабости, дурноты, предобморочного состояния, страха падения и нарушения равновесия. Паническая атака — одно из наиболее частых тревожных расстройств, которое хотя бы раз в жизни испытывали примерно 3% населения. [6]

Фобическое постуральное головокружение можно описать, как ощущение неустойчивости в форме приступов. Проще говоря, оно похоже на кратковременную потерю равновесия. Оно может возникать спонтанно, но чаще связано с особыми стимулами или ситуациями, которые вызывают страх (т.е. с фобиями). [4][7]

Лечение психогенного головокружения

Проблемой головокружения занимается множество врачей, однако при лечении психогенного головокружения особенно важны консультации невролога и психотерапевта.

Обычно для лечения психогенного головокружения используют комплексную терапию, которая включает в себя как лекарственные (в том числе антидепрессанты), так и нелекарственные методы лечения. [5] Большое значение имеют:

• вестибулярная гимнастика, которая направлена на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата; [7]

• дыхательная гимнастика, которая помогает уменьшить гипервентиляцию (ее проявления включают нехватку воздуха, неудовлетворенность вдохом, невозможность сделать полноценный вдох и т.д.);

• психотерапия.

Давно доказано, что психологическое здоровье человека также важно, как и физиологическое. [4] Помните об этом и обязательно обратитесь к специалисту, если почувствуете головокружение.

Список используемой литературы:

1. Филатова Е. Г. Диагностика и лечение психогенного головокружения // Лечащий врач. -2009. — №5/9. — https://www.lvrach.ru/2009/05/9155798/ (Дата доступа: 18.07.2016).

2. Драпкина О.М., Чапаркина С.М., Ивашкин В.Т. Головокружение в практике врача-интерниста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2007. — №6 (4). — С. 107-114.

3. Замерград М. В. Вестибулярное головокружение// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2009. — № 1. — С. 14-18.

4. Ситдикова А. И. и др. Психогенное головокружение: клинические особенности и принципы диагностики // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т.8. — №6. — С. 76-79.

5. Филатова Е. Г. Тревога в неврологической практике // Леч. нервн. бол. — 2005. — № 1. — С. 7-14.

6. Мельников А. Н., Станько Э. П. Панические атаки у детей и подростков // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2005. — №3 (11). — С. 33-35.

7. Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы. — М.: Эйдос Медиа, 2002. — 832 с. — С. 695-704.

Cоавтор, редактор и медицинский эксперт:

Волобуева Ирина Владимировна

Родилась 17.09.1992.

Образование:

2015 г. — Сумской государственный университет по специализации «Лечебное дело».

2017 г. — Окончила интернатуру по специальности «Семейная медицина» и также защитила магистерскую работу по теме «Особенности развития антибиотикоассоциированной диареи у детей разных возрастных групп».

Источник

Психогенное головокружение

В настоящее время практически исчезли такие «классические» функциональные расстройства нервной системы, как истерические параличи и слепота. На их место пришли, главным образом, соматоформные расстройства, в том числе проявляющиеся головокружением, имеющие тенденцию к затяжному течению. Статистика обращений в клинику нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова пациентов с жалобами на головокружение показывает, что психогенное головокружение занимает третье место среди других клинических форм. При этом оно может развиться в рамках депрессивного или невротического состояния, шизофрении, панической атаки, фобии, истерии, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы и пр.

Несмотря на то, что психогенное головокружение всегда должно оставаться диагнозом исключения, важна своевременная диагностика этого состояния, разъяснение пациенту причин его жалоб, назначение адекватного лечения. Ниже будет рассмотрен один из самых частых вариантов психогенного головокружения, встречающегося в клинической практике, — фобическое постуральное головокружение.

Фобическое постуральное головокружение

Под «фобическим постуральным головокружением» (ФПГ) понимают клинический синдром, включающий, во-первых, головокружение, описываемое пациентами, как «туман в голове», неустойчивость, чувство опьянения, которые, как правило, связаны с особыми условиями (спуск по лестнице, прогулки по оживленной улице, ночное время суток) или ситуациями, которые воспринимаются больным, как провоцирующие факторы (нахождение в метро, общественном месте, вождение машины), во-вторых, тревожность и вегетативные реакции (тошнота, рвота, лабильность пульса и артериального давления) и, в-третьих, избегающее поведение в отношении этих ситуаций при отсутствии объективных клинических признаков органических неврологических расстройств.

ФПГ типично для обсессивно-компульсивных личностей и обычно развивается после значительного раздражения вестибулярного аппарата (в особенности при доброкачественном пароксизмальном позиционной головкружении, вестибулярном нейроните) или стресса.

Клиника

ФПГ характеризуется приступами нарушения равновесия, страха, которые возникают без наличия эпизодов реальных падений (возможны падения, предшествующие формированию вторичного ФПГ), но с формированием избегающего поведения.

Выраженность симптомов уменьшается при отвлечении пациента, а также после приема небольших доз алкоголя, у некоторых пациентов — во время занятий спортом. Качество жизни пациентов с ФПГ значительно снижается по мере генерализации вегетативно-соматических симптомов и нарастания социальной дезадаптации больного. В преморбидной структуре характера выявляются преимущественно обсессивные черты и перфекционизм, предрасполагающие к формированию стабильных навязчивых расстройств и психогенных депрессий.

Проявления ФПГ во многом соответствует структуре панического расстройства, включая периодические приступы тревоги, навязчивый страх повторения приступа, сопровождающегося головокружением, а также избегающее поведение. Следует, однако, иметь в виду, что страх повторного головокружения с избегающим поведением может наблюдаться и у пациентов с вестибулярными дисфункциями, что позволяет выделять первичное и вторичное паническое расстройство, развивающееся на основе отологической патологии.

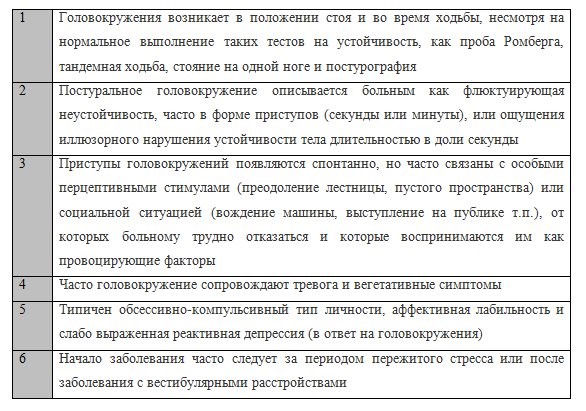

Диагностика. Для дифференциальной диагностики важно провести комплексное обследование таких пациентов (МРТ головного мозга, консультация невролога, ЛОР-врача), исключить возможную сопутствующую соматическую патологию (эндокринные расстройства, анемический синдром, аритмии и т.д.), убедить пациента в доброкачественном характере его заболевания. Ведь подчас такие больные оказываются без помощи специалистов: оториноларингологии исключают свою патологию, терапевты и неврологи также не находят каких-либо значимых отклонений, что еще более фиксирует пациента на собственных переживаниях, формируя ощущение наличия у него «редкой, непонятной» болезни с сомнительным прогнозом на выздоровление. Критерии диагностики ФПГ приведены в таблице.

Лечение

В основе терапии пациентов с ФПГ должно лежать сочетание лекарственных и нелекарственных (психотерапия, вестибулярная и дыхательная гимнастика) методов лечения. Препаратами первого ряда являются антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — пароксетин, венлафаксин — и трициклические антидепрессанты — амитриптилин). Также используются бензадиазепины (феназепам, диазепам, алпразолам др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина). В качестве дополнительной терапии используют препарат бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном. Обязательным является лечение фоновой соматической и неврологической патологии, которая приводит к ухудшению постуральной и вестибулярной функций (например, лечение сахарного диабета, дефицита витамина В12, гипо- или гипертиреоза).

← Назад

Источник

Психогенное головокружение: особенности диагностики и лечения

Авторы: М.В.РОМАНОВА, С.В.КОТОВ, Е.В.ИСАКОВА, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского», факультет усовершенствования врачей, кафедра неврологии ФУВ

Обследовано 35 больных с жалобами на психоэмоциональные нарушения, а также головокружение несистемного характера, шаткость при ходьбе. Использовали объективные методы, включающие оценку неврологического статуса, нейровизуализацию, оценочные клинические шкалы, нейропсихологическое тестирование, стабилометрию. Выявлена эффективность комплексной реабилитации в коррекции психоэмоциональных расстройств.

Головокружение — один из наиболее часто встречающихся симптомов в неврологической практике. Жалобы на головокружение занимают 3-е место после жалоб на головную боль и боли в спине. При этом необходимо помнить, что головокружение всего лишь клинический симптом, а не самостоятельное заболевание. Оно может быть проявлением различных заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой, эндокринной системы, заболеваний позвоночника, головного мозга, психических расстройств и т.д. (всего около 80 различных нозологических форм), в связи с чем правильный диагноз и адекватное лечение получают не более 20% пациентов [1]. На сегодняшний день принято выделение системного (истинного, вестибулярного) и несистемного головокружения.

Наиболее частым видом головокружения, согласно Т.Брандту, является психогенное головокружение, которое занимает 2-е место после доброкачественного пароксизмального головокружения. Причиной психогенного головокружения может служить любое психическое заболевание, но наиболее часто — тревожные расстройства [5].

Под психогенным головокружением понимают неопределенные ощущения, описываемые как головокружения, которые наиболее часто возникают при невротических, связанных со стрессом, расстройствах.

Диагностика психогенного головокружения включает два последовательных и обязательных этапа: негативная (исключение других возможных причин головокружения) и позитивная диагностика (непосредственное уточнение характера расстройства).

1. Негативная диагностика, направленная на исключение всех других возможных причин головокружения:

— поражения вестибулярной системы на любом уровне;

— соматических и неврологических заболеваний, сопровождающихся липотимией;

— неврологических заболеваний, сопровождающихся нарушением ходьбы и равновесия.

Для этого необходимо тщательное обследование больного с привлечением специалистов смежных специальностей (отоневрологов, кардиологов, гематологов и др.), а также проведением тщательного параклинического исследования.

Таким образом, при обследовании больного с головокружением на первом этапе важным является определение типа головокружения, требующее тщательного сбора анамнеза. Необходим подробный анализ жалоб с выяснением особенностей состояния, которое пациент характеризует и определяет как головокружение. При вестибулярном (системном, истинном) головокружении, или вертиго, пациент испытывает иллюзорное ощущение движения неподвижной окружающей среды в любой плоскости, а также ощущение движения или вращения собственного тела. Причиной системного головокружения является поражение вестибулярного анализатора на периферическом или центральном уровне.

Психогенное головокружение как таковым головокружением не является. Оно всегда носит несистемный характер. Пациент описывает любые ощущения, кроме вращения: «туман в голове», неустойчивость, страх падения и др.

При проведении дифференциального диагноза необходимо выявление и уточнение характера сопутствующих соматических и неврологических проявлений для исключения других органических причин несистемного головокружения. С этой целью проводят исследование нистагма, тестов на равновесие, аудиографическое исследование, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы, компрессионно-функциональные пробы, рентгенографию черепа, внутреннего слухового прохода, шейного отдела позвоночника.

2. Головокружение, развивающееся в связи с психическими или эмоциональными нарушениями, характеризуется неопределенностью в формулировке жалоб на головокружение, а также комплексом других ощущений:

1) потемнение в глазах с потерей четкости зрительного восприятия;

2) ощущение дурноты, легкость в голове или предобморочное состояние;

3) зрительное восприятие неустойчивости или движения себя или окружающих предметов (невесомость, дрожь, колебания и др.);

4) нереальность окружающего;

5) субъективная неустойчивость с ощущением потери равновесия [8].

Клиническая картина тревожных расстройств включает такие симптомы, как тревога, ощущение напряженности и скованности, а также соматические симптомы, обусловленные преимущественно усилением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Изолированно тревожные нарушения в клинической практике встречаются относительно редко. В большинстве случаев у 70% пациентов тревожные расстройства сочетаются с депрессией. Психические симптомы тревоги и депрессии во многом сходны и перекрывают друг друга. При длительном существовании тревожных нарушений у пациента неизбежно развивается депрессия. Появление депрессии может сопровождаться такими симптомами, как хроническое болевое расстройство, снижение массы тела, нарушение сна, и другими, что может усиливать симптомы тревоги. Таким образом, развивается порочный круг: длительное существование тревоги обуславливает развитие депрессии, депрессия усиливает симптомы тревоги [5].

Согласно МКБ X пересмотра выделяют семь видов расстройств, в структуре которых выделен симптом «головокружение»: стрессовые расстройства (острая стрессовая реакция, посттравматическое стрессовое расстройство); фобическое расстройство (агорафобия и др.); паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство; соматоформное расстройство (включает фобическое постуральное головокружение); неврастения; органическое эмоциональное лабильное (астеническое) расстройство [7].

Головокружение при стрессовых и тревожных расстройствах имеет тесную связь с тревожным, фобическим и паническим синдромами. При этом наиболее часто головокружение наблюдается при паническом, фобическом расстройстве и острых стрессовых реакциях, что сопровождается выраженной тревогой и страхом с признаками нарушенного сознания [6].

В ряде исследований, посвященных изучению причин головокружения среди пациентов, страдающих невротическим расстройствами, была продемонстрирована четкая взаимосвязь между развитием головокружения и наличием тревожных расстройств. Тревога являлась причиной головокружения в 30% случаев, еще у одной трети пациентов тревожные реакции были следствием головокружения, обусловленного патологией вестибулярного аппарата, в трети случаев было отмечено обострение предшествующих тревожных расстройств в связи с головокружением при патологии ЛОР-органов. При этом в первом и третьем случае выявлялись панические расстройства [9].

Наиболее часто ощущение головокружения возникает у пациентов с генерализованным тревожным расстройством. В этом случае больной страдает от постоянных неоправданных опасений за свою семью, здоровье, работу или материальное благополучие. Пациент с генерализованной тревогой предъявляет большое количество соматических (вегетативных) жалоб, где головокружение может быть одной из ведущих или единственной. В других случаях психические расстройства выражены слабо, а в клинической картине действительно преобладает головокружение. Наиболее часто последний вариант встречается у тех пациентов, которые имеют вестибулопатию врожденного характера, усугубляющуюся тревожными расстройствами. Врожденная вестибулярная недостаточность отмечается, как правило, с раннего детства и проявляется плохой переносимостью транспорта (укачивание), высоты, качелей, каруселей и др. С возрастом эти симптомы для пациента становятся менее актуальны, с годами происходит тренировка вестибулярного аппарата, способствующая компенсации вестибулярных нарушений. Однако при возникновении тревоги перечисленные симптомы могут возникать вновь, проявляясь различными ощущениями в виде неустойчивости, «уплывания почвы из-под ног», которые трактуются как головокружение.

Нередко психогенное головокружение может быть одним из симптомов панического расстройства, для которого характерно повторное возникновение панических атак и тревоги ожидания возникновения следующего приступа. Для диагностики панической атаки необходимо наличие эмоциональных расстройств, выраженность которых может колебаться от ощущения дискомфорта до паники и других психических или соматических симптомов. Головокружение в этом случае может возникать спонтанно без каких-либо видимых причин. Однако более чем в половине случаев удается выяснить, что головокружение возникло после эмоционального стресса или пережитого пациентом страха, особенно это касается самого первого и, как правило, наиболее тяжелого приступа.

Таким образом, можно выделить следующие основные клинические особенности психогенного головокружения:

— Головокружение появляется спонтанно, но часто связано с особыми «перцептивными» стимулами (лестница, пустое пространство) или ситуациями, которые воспринимаются больными как провоцирующие факторы (метро, собрание и т.д.).

— Головокружение и жалобы имеют место в положении стоя и во время ходьбы, несмотря на нормальное выполнение таких тестов на устойчивость, как проба Ромберга, тандемная ходьба, стояние на одной ноге и т.д. При психогенном головокружении, как правило, отмечается значительное уменьшение пошатывания в позе Ромберга при отвлечении внимания.

— Начало заболевания следует за периодом пережитого страха или эмоционального стресса и нередко возникает у лиц с врожденной неполноценностью вестибулярного аппарата.

— Тревога и тревожно-депрессивные расстройства сопровождают головокружение, хотя оно может быть и без тревоги.

— Отсутствуют объективные клинические и параклинические признаки органической патологии.

На сегодняшний день в лечении психогенного головокружения используют комплексную терапию, сочетающую как нелекарственные, так и лекарственные методы [5]. Одним из ведущих направлений немедикаментозного лечения является снижение возбудимости вестибулярного аппарата и тренировка, включающая вестибулярную и дыхательную гимнастику, занятия на тренажерах, основанных на принципе биологической обратной связи с использованием стабилометрической платформы, и др.

В настоящее время целесообразно проводить чередование вестибулярной и дыхательной гимнастики.

Примерный комплекс упражнений:

1) слежение глазами, когда пациент сидит удобно, держа в руках небольшой плотный листок бумаги с напечатанными на нем обычным шрифтом несколькими словами. Листок держится на расстоянии 30 см на уровне глаз. Пациент передвигает листок в горизонтальной плоскости вправо и влево. Упражнение повторяют, передвигая листок по вертикали, затем — по горизонтали. Во время упражнения голова должна оставаться неподвижной, следить за листком можно только глазами. В каждой плоскости необходимо повторять упражнение 15-20 раз;

2) затем пациент переходит на ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе (30 секунд);

3) повороты головы при фиксированном взоре, при этом пациент сидит и фиксирует взор на неподвижном предмете, расположенном примерно в 30 см перед глазами (например, на карандаше на вытянутой руке). Поворачивает голову в горизонтальной плоскости из стороны в сторону. Упражнение повторяют 15-20 раз;

4) после этого выполняется следующее упражнение дыхательной гимнастики — брюшное дыхание: стараясь держать грудную клетку неподвижной, во время вдоха пациент максимально выпячивает переднюю стенку живота, особенно ее нижнюю часть. Во время выдоха брюшную стенку энергично втягивает. Для правильности выполнения упражнения руки находятся на груди и животе (продолжительность 30-40 секунд);

5) упражнение «Ходьба с поворотами головы». Пациент начинает его с ходьбы вдоль стены, чтобы в случае потери равновесия иметь фиксирующую поверхность. Скорость ходьбы должна быть обычной для него. При этом при ходьбе он медленно (на 3 шага) поворачивает голову из стороны в сторону, не опуская ее. Упражнение повторяют 15-20 раз.

Количество, тип упражнений, чередование вестибулярной и дыхательной гимнастики, их продолжительность определяются врачом в зависимости от состояния пациента.

Выполнение тренировочных тестов на стабилометрической платформе

Это специальные компьютерные программы биологической обратной связи (БОС), основанные на визуализации положения центра давления или управления определенными действиями посредством перемещения пациента.

Задачей упражнения является удержание центра давления (ЦД) в центре мишени. Больной должен, стоя на стабилометрической платформе перед монитором, посредством перемещения корпуса относительно стоп совмещать свой центр давления, демонстрируемый ему на экране в виде курсора, с мишенью и перемещать мишень в определенный участок экрана или удерживать ЦД в центре мишени. При этом врач может, изменяя масштаб, менять площадь опоры пациента, усложняя или упрощая задачу. В начале тренировки движения больного с вестибулоатактическими расстройствами, как правило, бывают избыточные и требуют затраты большого количества энергии. Однако по мере восстановления равновесия, появления двигательного навыка пациент будет выполнять более точные и своевременные движения, что приведет к изменению характеристик стабилометрии.

Также во время занятий на стабилометрической платформе применяются другие тесты: «Тир», «Цветок», «Яблоко», принцип которых аналогичен.

Лекарственные методы

Одним из основных методов лечения психогенного головокружения является психотропная терапия. Препаратами первого ряда для лечения тревожных нарушений являются антидепрессанты — СИОЗС, анксиолитическим действием обладают Паксил, Феварин; реже используются из-за наличия большого числа побочных действий и худшей переносимости трициклические антидепрессанты (амитриптилин). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина), обычно при этом используются малые дозы. В качестве дополнительной терапии используют препарат Бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в т.ч. психогенном.

Цель настоящего исследования — оценить эффективность комплексной вестибулярной реабилитации у пациентов с психогенным головокружением.

Материалы и методы

В Клинике неврологии МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского проведено обследование и лечение 35 больных в возрасте от 30 до 55 лет, средний возраст — 52,7 ± 3,4 года. Диагноз при поступлении «Хроническая ишемия головного мозга.

Вестибулоатактический синдром». Все пациенты предъявляли жалобы на головокружение, шаткость при ходьбе, повышенную утомляемость, чувство внутреннего напряжения и тревоги, сниженный фон настроения. Критериями исключения из исследования были выраженные зрительные нарушения, тяжелые формы соматических заболеваний, инфекционно-воспалительные или иные заболевания позвоночника, требующие специального лечения, состояния после оперативного вмешательства по поводу грыж дисков, травмы позвоночника. Все пациенты были консультированы психотерапевтом, были выявлены вышеперечисленные синдромы.

Все пациенты были поделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и клиническим проявлениям. В основную группу вошли 25 пациентов, которым помимо стандартной терапии проводилась комплексная вестибулярная реабилитация, включающая вестибулярную и дыхательную гимнастику, занятия на стабилометрической платформе. Курс составлял 10-12 занятий.

Контрольная группа состояла из 10 больных, которые получали только стандартную терапию (сосудистую, антиоксидантную, нейрометаболическую). Всем больным проводилось динамическое наблюдение — в 1-й день поступления и через 10-15 дней с момента включения в исследование. Для объективизации показателей неврологического дефицита и нейропсихологических нарушений использовались следующие шкалы: Спилбергера — Ханина, шкала депрессии Бека, шкала двигательной активности Tinnetti.

Результаты и обсуждение

На фоне комплексной вестибулярной реабилитации у больных обеих групп уменьшилась выраженность субъективных неврологических симптомов, отражающих наличие эмоциональных нарушений (пониженный фон настроения, повышенную утомляемость, раздражительность) (табл. 1).

Также в основной группе отмечалось достоверное уменьшение как общего количества жалоб на вестибулярные нарушения, так и выраженности этих нарушений. На фоне комплексной вестибулярной реабилитации отмечена достоверная положительная динамика степени нарушений равновесия и ходьбы по шкале Tinnetti, тогда как статико-локомоторные нарушения у

пациентов контрольной группы оставались на прежнем уровне (табл. 2).

Также в основной группе выявлено статистически значимое снижение реактивной и личностной тревожности на 10-й день лечения по сравнению с контрольной группой (табл. 3).

Все пациенты основной группы после курса реабилитации отмечали значительное улучшение. За период реабилитации ни у одного пациента не зарегистрировано побочных эффектов и осложнений, не отмечено отрицательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы (оценивалось АД, ЧСС, сатурация).

Результаты эффективности комплексной вестибулярной реабилитации у пациентов с психогенным головокружением показали положительное влияние на динамику неврологических и психоэмоциональных показателей. Полученные результаты позволяют рекомендовать данный комплекс занятий для реабилитации пациентов с головокружением, в т.ч. психогенным.

Литература

1. Парфенов В.А., Замерград М.В., Мельников О.А. Головокружение: диагностика и лечение, распространенные диагностические ошибки. М., 2009.

2. Парфенов В.А. Диагноз и лечение при головокружении. Лечение заболеваний нервной системы. 2009; 1: 3-8.

3. Мельников О.А. Некоторые аспекты диагностики и лечения головокружения. Лечащий врач. 2000; 9: 1-4.

4. Неврология для врачей общей практики / под ред. А.М.Вейна. М., 2001; 27: 456-70.

5. Филатова Е.Г. Тревога в неврологической практике. Леч. нервн. бол. 2005; 1: 7-14.

6. Andeon G., Yardley L. -series of the relationship between dizziness and stress. Scan.J.Psychol., 2000, 41, 1, 49-54.

7. ICD-10 Classification of mental and Behavioural Disorders. WHO, Geneva,1994.

8. Mehmet K. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis and common causes. Neurologist, 2008, 14, 6, 355-364.

9. Staab J. Psychogenic dizziness versus otogenic anxiety. Laringoscope. 2003, 113, 10, 1714-1718.

Источник